简介

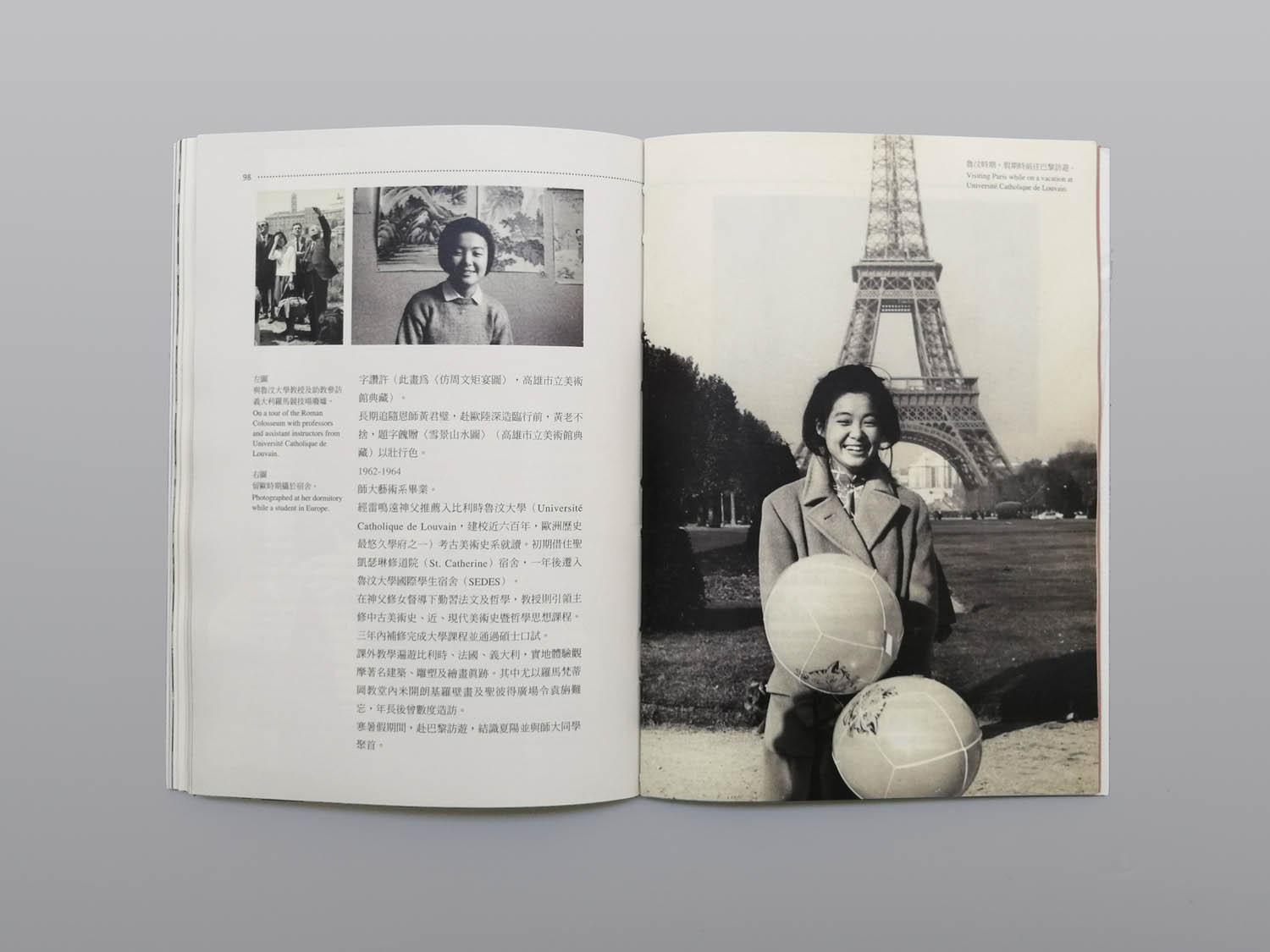

1941年生于四川重庆,祖籍湖南长沙,自幼便受中国书画艺术熏陶。1958年进入台湾省立师范大学艺术系接受溥心畲、黄君璧等国画大师指导,奠定了坚实的中国画基础。1962年毕业后赴欧洲留学,取得比利时鲁汶大学考古美术史硕士学位,之后再进入比利时皇家文物维护学院(IRPA)博士课程修习文物维护专业。1969年进入台北故宫博物院器物处服务,并筹组科技室,开台湾文物维护之滥觞,至2001年退休。

展览&项目

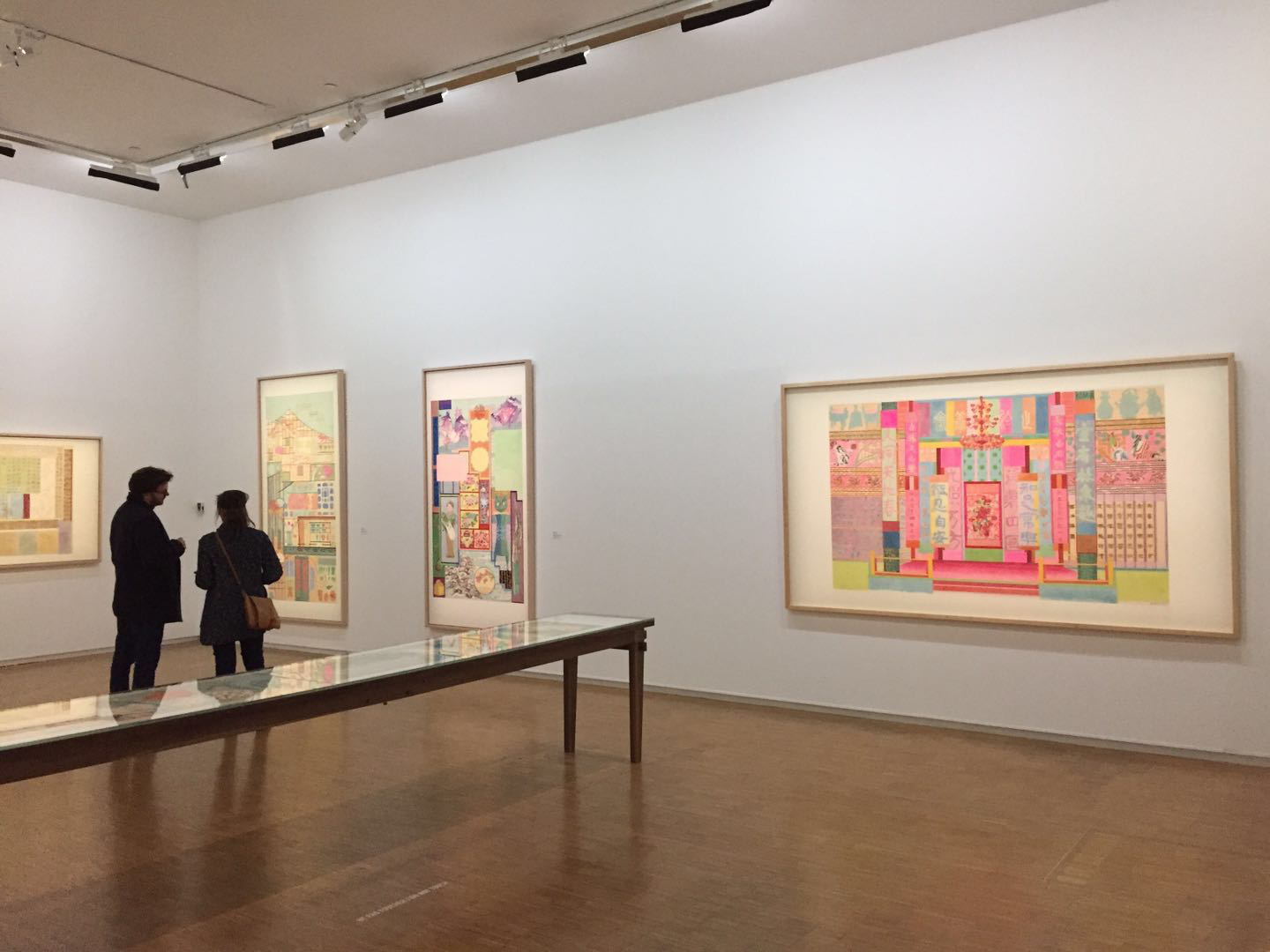

袁旃: 今夕无忧

2025年10月22日 – 10月26日

巴黎大皇宮, 巴塞尔艺术博览会巴黎展会

自由自在:台湾当代女性书艺展

2025年9月5日-12月1日

横山书法艺术馆,桃园

袁旃:我到为植种

2025年3月19日- 6月

镜花园,广州

反映

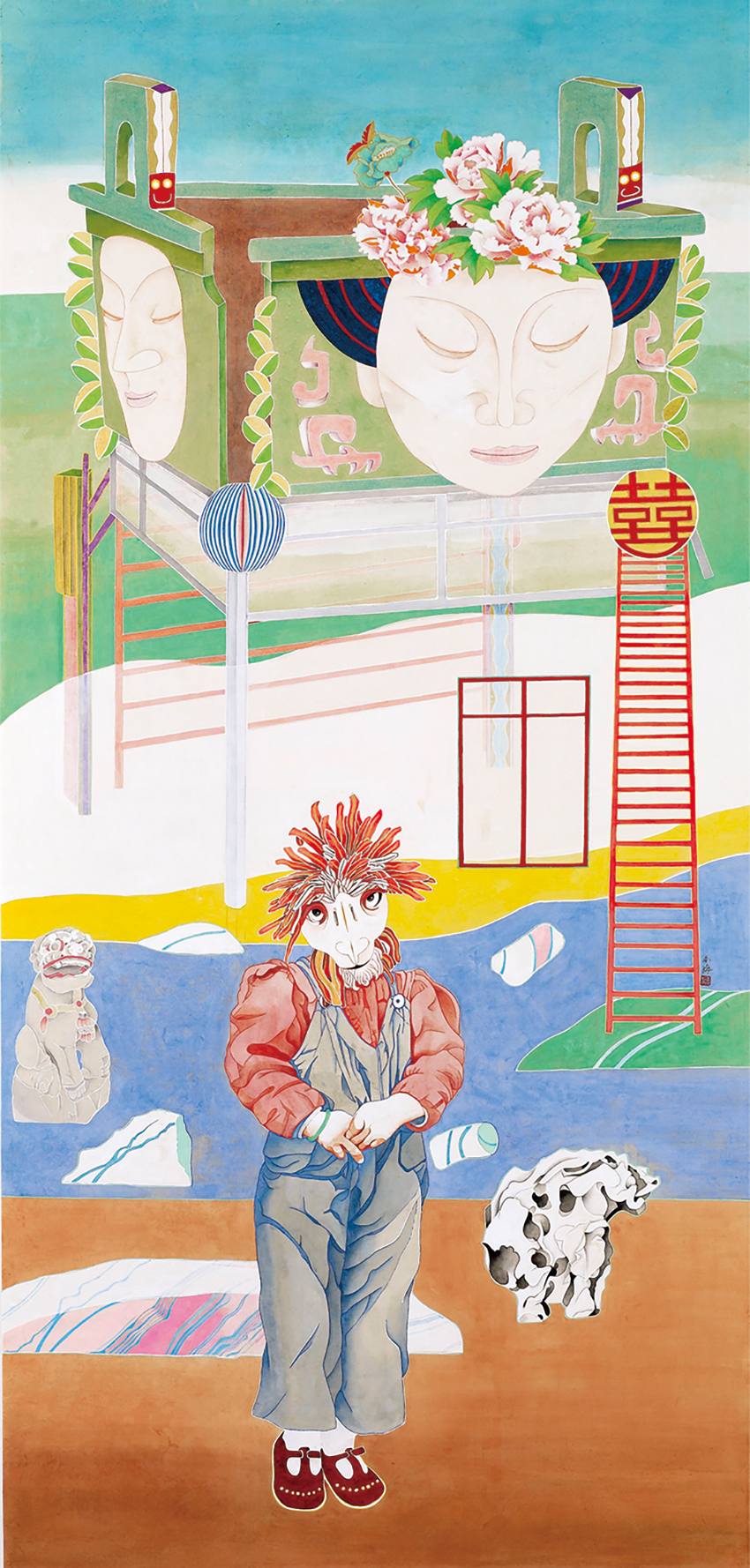

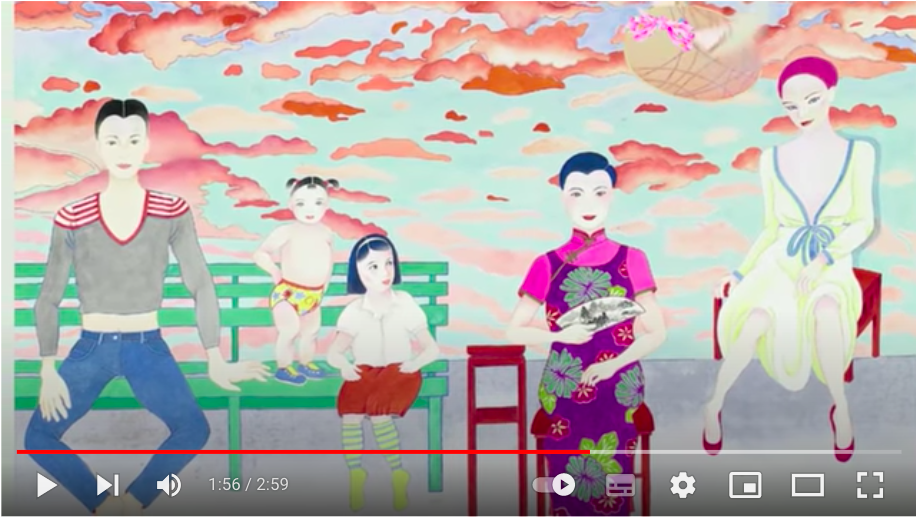

袁旃,我七十岁了,2011,重彩绢本,190 × 90 cm 。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

媒体&文章

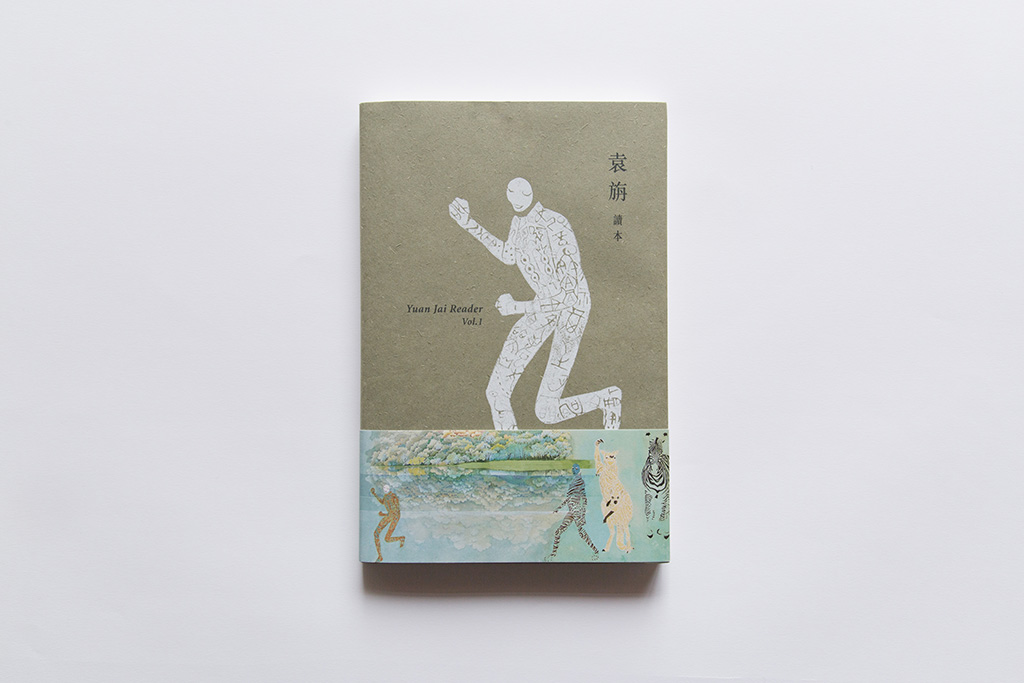

黄建宏:《以赋入画:内务画的旅程》,典藏ARTouch.com, 2022年6月20日。

李澂澂:《袁旃:幽暗处再见光明》,Ocula艺术之眼,2022年6月9日。

贺潇:《袁旃》(展评),ARTFORUM中文网,2022年3月21日。