基建、地形与山水

——胡昉对话周滔

周滔: 首先是源于自然世界,和一个自然的山水。然后,在基建中出现了山的褶皱,我觉得这是一种极大的冲突。但它不是虚构,它只是冲突。它有一种山水褶皱的感觉,但它是人造出来的,不是来自自然界的山山水水,也不是来自文化里的所谓寄情于山水之间的东西。它就是如此野蛮,如此冲突,如此狠地把山水放到你面前。所以我觉得这种冲突是地形,是非常重要的一个来源。就像你看到钓鱼人在河面上钓鱼,你感觉像是天空中的一个柱子。图像里也有这种非现实的成分,但它在基建地形中就是这样产生的。所以我觉得基建大概是一种条件,也是一种改变吧。

胡昉:这种改变从来不是单方面的,而是相互的,在影片中,我们恰恰感受到对于基建地形压力的某种“溢出”:夜间钓鱼是在一个基建的残余当中进行的,高铁桥下,淤泥里,在一个新世界的基建的残余空间中,人在此似乎是多余的,但他们发明了某种自得其乐的娱乐,基建试图规划、重塑,但无法规范生活的流动性,它总是溢出基建的框架。

周滔: :它才有一种未来的新世界的感觉,钓鱼人确实是在创造一种自我生活。这个社会已经将人们分配得很清楚了,所以大家不会去忽略这些多余的地点,多余的这一块面积,这一个镜头和风景。而这些东西无处不在,当你拍得越来越多的时候它会越来越强烈,可能是你进入了这个地形吧。我觉得它不是一个奇观,它们就在你身边。其实当你在建造这个硬件的时候,也建造了它的阴影和它多余的一部分,以及一种可能性。人可以在这里发现这种娱乐的生活,而不一定每天都要去唱卡拉OK。我觉得这些钓鱼人在这部片子里的角色非常重要,他们大概是先锋吧。

胡昉:我觉得影片一开始,进入桥洞下的河岸空间,有点像是进入了一个剧场,它本身可能就是基建的某种形态,它为人类的活动设置了一个舞台。影像本身就像是一种地形的分布,有不同的地质肌理和质感,直到进入夜间钓鱼的这个部分,我们才感觉到进入到了一个比较粘稠的地带,在影像展开的地形当中它就像是一片洼地。

周滔,《凡洞》,2017,单频4K影像(彩色,有声),47分53秒,影像截图。

图片由艺术家和维他命艺术空间惠允。

周滔: :我觉得这一段确实像是把这个“洼地”推出来的作用,而放在后面可能作用就不太一样了,后面开始有点超现实了。这个剪辑出来之后我才意识到,这个地形应该是这样形成的。包括后面救援场景的那个声音,我觉得它有一种独立感,一个区域性的东西。我觉得这种起伏的感觉能够贯通了,而每一段影像的情绪是不一样的,地形可以由此搭建起来。

胡昉:在这儿,可能会出现起伏和往返这样一对关系。在事态不明的过程当中,事物起伏,地点消失,形成持续的往返,远远超出目的地的到达和意义的确定。

周滔: :同一个地点也可以产生往返,而不一定是从A到B点。往返在这里更靠近影像的叙述,既然这不是一个纪录片的叙事,也不是一个主人公电影的叙事,那么,这个影片的叙事是建立在一个怎样的空间运动之间呢?

胡昉:因为它实际上表现出来的形态是起伏和往返,我觉得光线在其中起到重要的塑造作用,它让地形显现,而超越一种视觉经验。它甚至内在于塑造/叙事本身。例如,在《蓝与红》中,它的光源相对明确,这就意味着它能够充分暴露出这种光线的社会来源。而在《凡洞》之中,光线塑造的方式是不一样的,它不再依附于一种社会性光源。

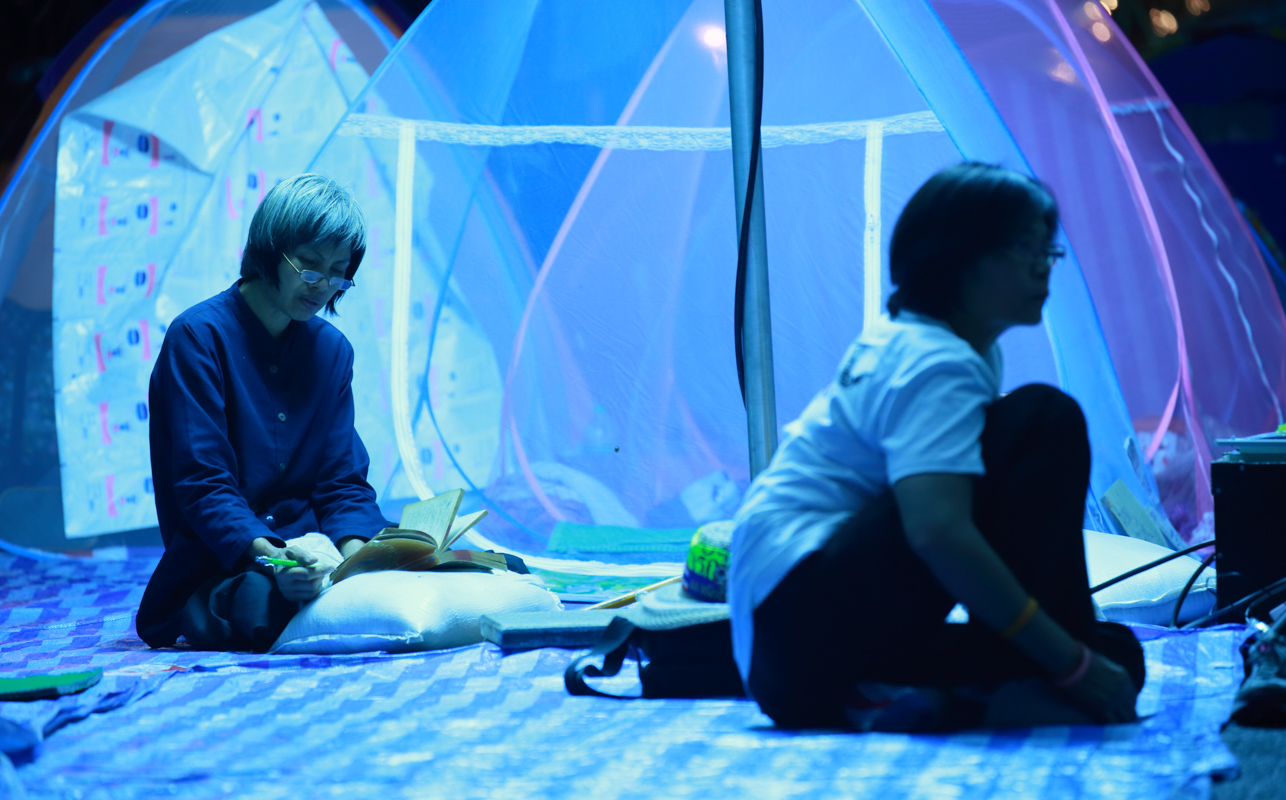

周滔,《蓝与红》,2014,单频高清录像(16:9,彩色,有声),25分14秒,影像截图。

图片由艺术家和维他命艺术空间惠允。

周滔: :还有一点,我觉得从观察的方式上也不太一样。我觉得《凡洞》里的光线真正地开始塑造一种地形和构造,而《蓝与红》的光线是把所有东西像泡酒一样泡在光线里面,它还没有形成一种素描式的地形,而是一整个全泡在里面。当然这里面还是有一种细节的变化,它开始跟地形搭在一起了,在起伏之间产生的,而光线跟起伏是同时进行的。

胡昉:说到地形,我想起董其昌说过一句话,“远山一起一伏则有势,蔬林或高或下则有情,此画诀也”,影像所塑造的地形对于人心的牵引力的奥妙可能也在于此吧。它不是外在地寻找这种物质构造的联系,而是在寻找着这种感受深层共振的结构。地点往往会给人一种幻觉:这里可能是一个新世界,但实际上任何地方都可能是人所不能逃逸的世界,或者说,是人需要生活的地方。我感觉在《凡洞》里边,随着地形的展开,它时刻追击的是人类生活共同面临的处境。

周滔: :说到山水画,我想到我的影片可能不是一幅展开的长卷,一边展开另一边收了,因为你很难纵观全局,这个地形不是一览无余的,它是你以自身的身体抛入到地形中,你才能感受到地形的软和硬,抬头你会看到什么,等等。“在其中”吧。

胡昉:它也不是一定要完成一个所谓的整体性,所以它无法一览无余,反而欲言又止。

周滔: :我觉得这就是你说的紧张感,我觉得紧张感可能是这个地形它最终去吸引你阅读的一种很重要的情绪。我觉得这种情绪确实没办法一览无余的。关于这个视点的形成,我也承认受到了中国传统的山水画和人文诗词的影响,这是肯定的,而把它衍生成一种影像的技法的时候我觉得我还是没有想这么多,我觉得它还是会有一种共通吧。一开始我说这个基建的山,最开始引起我兴趣的是很明显的,冲突,分裂,把它抛入到中国山水画的这个境况里面,我觉得中国山水画不见得是通常认为的那种贴切的纸上山水,而可能是一种破坏。我觉得中国的文化在元代出现了新的变化,当时文人画出现时,它就具有这种破坏性,因为它重新发现了身体和自然的关系,大概因为士大夫都被打入底层了吧,所以重新观察周围的山河的意义,才引发出了那种不靠色彩的,不炫技的,而具有内心情绪直出胸臆不讲究技巧的绘画。宋代的山水是很美的,但意思很不一样。我觉得在今天大概也是一个环境大变动的时期吧,这当然不仅仅是中国的,全球各地都在受到这种挑战。我在引用山水的时候是一种刺激,抛进去让你不平静的东西,而不是为了舒服地躺在那儿。不是别墅,一间草棚里一样可以生活的,有心境在才有未来。安逸是不会产生想象的。面临着全球化的到来,中国画的山水会是一个什么样的命运?我可能也在测探这个,给它一个刺激和问题,而不是我去借用一种技法或视觉风格。

所以我觉得整个地形叙事的产生和建构还是有意思的,就像刚才说的,没有一览无余的东西,但又存在着一个形能够感受到一个地形在。我觉得影像传递的是这种东西,当然有时在结构间充盈着情绪,所以可能情绪是优于地形和结构的,这大概有点类似于某种写作的笔调吧。我觉得尽可能地保持现实之间的结构是在保持真实性的程度,再看可能性如何涌出来。这种东西也没法分析,只是当你在剪辑的时候画面会开始组合、浮现。

胡昉:这儿的迷人之处在于,影像结构性本身已经蕴藏在现实的地层中,而这是必须透过你的影像实践才能触摸到的、才能浮现到我们意识中的地层。

周滔,《蓝与红》,2014,单频高清录像(16:9,彩色,有声),25分14秒,影像截图

周滔《凡洞》,2017,单频4K影像(彩色,有声),47分53秒,影像截图

(2017年5月,对话进行于周滔工作室,广州)

本文收录于《周滔:铜镜岭》场刊,时代美术馆,广州,2019,中英双语,第79-83页。