形象的爱与被爱

——关于段建宇近作的笔记

我们不必仅仅考虑形象的意义,还要考虑形象的沉默、缄默、野性和不可理喻的顽固。

我们不仅要考虑形象的权力,还要考虑它们的无力、无能和卑贱。

——W.J.T.米歇尔

艺术是最高的养生法,不但足以养中华民族,且能养成全人类的福祉寿考也。

——黄宾虹

段建宇,田螺姑娘 No.1,2021,布面油画,丙烯,喷漆,油性笔,150 × 150 cm

在段建宇笔下,传说中的“田螺姑娘”是裸体的、微胖、憨朴的,这似乎回应了段建宇在绘画中对形象的生成如何给予,而非欲求。这儿,黄宾虹的焦墨山水、傅抱石的仕女——集体审美遗产——再次成为画面的生态,得以让田螺姑娘无知无识、无忧无虑地置身其中,而她所卧的桌子,就像是观赏另一种生命表演的舞台。

黄宾虹的“艺术养生论”,不断将我们拉回到中国近现代文化危机中所面对的生命经验和造型变革之间关系的拉锯战,而关于现代意义上的造型冲击在何种意义上形塑了中国艺术的命运,这样的问题还在持续。曾经,“中国的画境,有自然必有生命,有生命必有自然”[1],生命似乎可以全然安放在艺术境界中,乃至于人生成为艺术,“则其心既安且乐,亦仁亦寿”[2] ,恰如中国人所钟爱的亭台院落、池柳春燕、花鸟虫草、瓶瓶罐罐——而这些,都曾出现在段建宇的绘画中,带来一丝隐秘的、可疑和疏离的愉悦[3] 。

一旦段建宇的画笔触及了几代人的集体记忆,她的色彩结构就开始应和着深植于我们身体内部的欲望结构,日积月累,总是召唤着,不是作为远方,不是作为乡愁,而很有可能是作为“流变”的土壤。

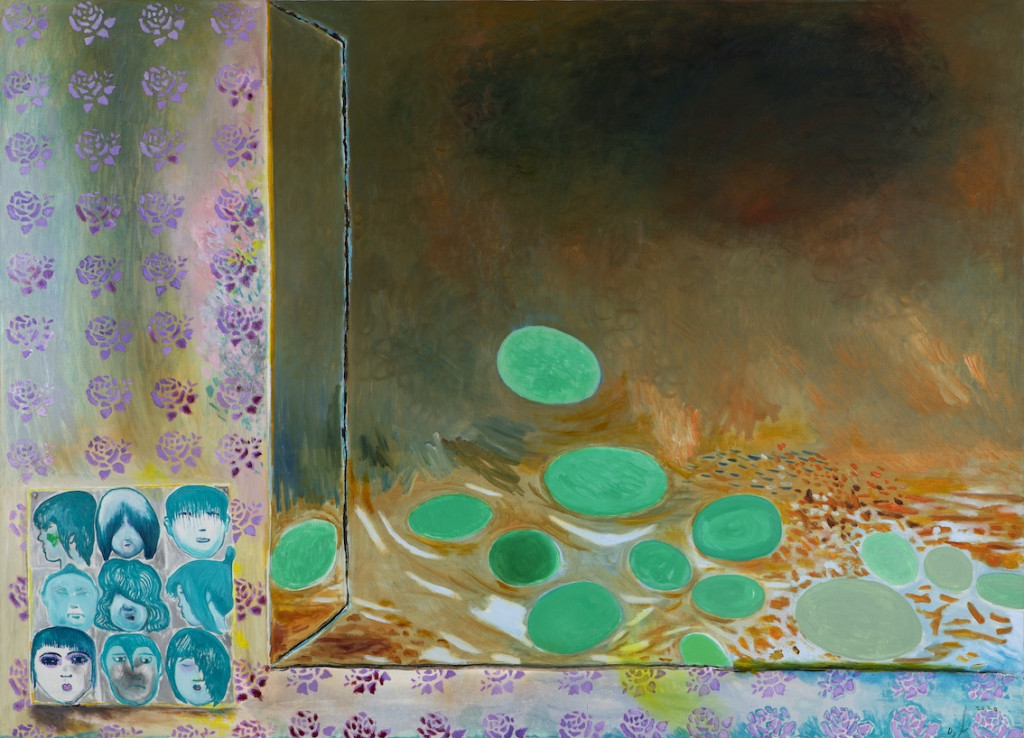

段建宇,浮萍,2020,布面油画,丙烯,油性笔,铅笔,180 × 250 cm

“浮萍”:一种漂泊的意象,一种“无根”的动力,也许从另一个层面和“流变”呼应。

《浮萍》(2020)画面的平面感将人从感知的深度中解救出来,仔细体察,它铺展开一种浩渺的、星空般的景观。

“浮萍”中的“发型”:在这流动的世界的一角,是青少年的群像,叛逆的发型——人对自身界定——的群像,它把我们引向了些许青涩的“青苹果乐园”,一首规训与反规训、略带伤感和骄傲的青春之歌。

段建宇曾以《杀,杀,杀马特》这一大型系列(2014-2016)探索由错位的生命力而产生的形象的再生和置换,而艺术家自身未尝不就是“杀马特”的同伙——那“时代错置者”?问题在于:绘画中的形象与生命经验之间的关系,在何种意义上才是可以真正相互信任的?

《青苹果乐园》(2020-2021)以及《三准七不准》系列(2021),从形象上暗示了和“杀马特”的某种延续,他/她们也许从抖音和媒体文化中汲取了自身的养份而并不在意那些养成他/她们集体审美的潜在结构:园林、花窗、戏水的鸳鸯;他/她们本身也是那么渴望投入时代的舞台,不管这是否意味着将被多么无情地边缘化,而段建宇的绘画恰恰发生在这看似不可逾越的生活界限交叉之处——爱的不可获得之处;段建宇的绘画恰恰来到这样一种难以诉说之处:施予不可能之爱以形象,以及形象所能返还给我们的、沉默吁请的被爱。

呼应段建宇近作中所展开的场景、体态、“画中画”的引用和转换、“画中物”的设置以及空间结构的多重性,在欲望与无欲之间、叙事的潜能和绘画语言之间、形象的表演性和绘画本身的行为性之间,段建宇持有高度自觉的意识。她时刻让我们在虚构性和现实、肉身经验之间游移,使得绘画不再轻意可以成为实现欲望或唤起欲望的工具,这也意味着,这些形象和我们最终建立有可能是某种深刻的“无欲无求”的关系,因而朝着个体各自深层的渴求展开生命的交流。在这样富有辩证性的绘画运动中,绘画展开的不再仅仅是关于现实问题的直接揭露,而是在造型语言、图像空间和观者肉身经验之间形成相互角逐的动态关系,敞开了共存所应有的包容,此时,生存内在的基本条件和本原状态有可能如顿悟般浮现出来。

段建宇,餐桌(正面),2021,布面油画,丙烯,喷漆,彩色油性笔,铅笔,180 × 200 cm

段建宇饱含兴趣,像巴尔扎克那样塑造着当代的《人间喜剧》[4],迎接着那尘世中充满了人与非人边界的流民,以及各种形态的生命。这儿,绘画的造型过程,将一如尘世中各种相异的生命,摸索和探求着如何安置、共处。

在此意义上,“田螺姑娘”的“螺丝壳里做道场”,和《春江花夜月》系列(2017-2018)中的“月光下的广场”并非全然相异的空间,它们都可以成为今天“诸众”生命信息的存载场所。绘画,这人类试图凝固生机的活动,不乏欲望的超越、理智的控制、知觉的调整、文化、历史、社会、生物学意义上的各种牵绊;绘画,这人类艺术家族中的游子,在这个尘世已历经无数个被放逐的白天和黑夜,枯竭过,重生过,被圈养过——始终试图顽强地返回其野生的根源,始终试图发掘造型与生命之间的全部可能性——在场景和叙述、灵魂与抽象,肉身与形象,以及形象的爱与被爱之间——似乎只有在这之间,生命的秘密才悄然栖居。

文章:胡昉

段建宇作品©艺术家

图片惠允:艺术家和维他命空间

[1] 钱穆:《中国文化中理想之人的生活》,收录于《中国文化十二讲》,贵州人民出版社,2019年,第55页。

[2] 同上,第54页。

[3] 而唤起我们的这样一种具有反思性的愉悦,让我想起段建宇对于绘画诸多双重性中的这种一种理解:“绘画既不是闲情逸致的产物,也不是鞭挞的‘有效’的工具。但是如果把绘画看作具有能量和容量的媒介,它又可以包含闲情逸致的产物和鞭挞的工具,只不过,一个好的绘画不会止步于此。”见段建宇与彼得·帕克什的通信,收录于《段建宇,彼得·帕克什:自动写作-自动阅读》,观心亭,2020,中英双语,第8页。

[4] “在创作中,我尝试学习从生活中吸取一切能量,百无禁忌,我喜欢百科全书式的绘画,它无所不包。一个具有能量和容量的绘画作品,呈现的方式可能很单纯。”同上,第16页。