“八”,集体主义意识,“亚信念”

过去20多年的中国,“八”是一个普遍使用的吉利数字,但这并非来自传统(此“八”非同于中国传统中的“生辰八字”),1980年代,随着经济开放,香港粤语文化极大地影响了中国大陆,由于普通话和粤语的“八”,在语音上都接近“发”和包含了元音A,香港人认定“八”接近“发”,意味着发展、发达,所以“八”是吉利数字。 “八”字信念也渐渐影响了全中国不同区域、不同阶层人群的意识。我想,总体上,说汉语的民族是崇尚发展的民族。

“八”字由一个普通的数字,变成了具有意识形态和集体信念的吉利数字。例如奥运会开幕时刻的选定,这是国家行为。这至少说明,语音有可能改变人的信念。建立吉利信念不需要有被证明的理由——我称这种信念为“亚信念”,它的产生、传播和普遍接受(无论是自上而下,或是自下而上的接受),在崇尚集体主义的社会环境里显得更为有效,它来源于一种集体意识活动。

中文“意识”是一个现代汉语的词,古代中文里有“意”和“识”,和佛教语言有关。20世纪初,现代汉语产生之时,“意识”这个词被组合使用,其英语翻译为“consciousness”,或者说它是“consciousness”的英语汉译。

我认为,在过去100年左右的使用过程中,“意识”含义已经有了许多变异,现在汉语中,有这样一些用法:在“意识到”这个词组中,“意识”是动词,相当于英语的“be conscious of”、“be aware of” 、“awake to”和“realize”;作为名词,在“思想意识”和“意识形态”(二者都翻译为“ideology”)中,“意识”更偏向思维性的活动,有较强的概念活动的含义;“自我意识”中的“意识”有更多的非理性倾向,即作为人,如何能够明了自己作为一个存在的人,这是先于分析的;而“意识”用在“潜意识”、“下意识”等词组里,指总体意识中非理性的那一部分活动;相对于“物质世界”来说的“意识”,不仅只有非理性含义,也强调了总体的人类知觉和思维功能,还包含有信念的共同活动,或者说是恰好包含了“意”和“识”的总体活动。

语言的社会实践带来词义变化。我相信中文变化非常大,“意识”在被使用了100年之后,和“consciousness”有了距离。虽然“consciousness”依然有“意识”的含义,但词义上更接近中文的“知觉”,而不是现代中文的“意识”。除了最初由于构词所带有的中国思维方式的影响,如和佛教思维方式隐藏着的联系,“意识”在过去60-70年里,一直是被中国社会实践所反复大量使用的热点词,它从一个倾向于叙述有关人类精神活动的词,变得更多偏向于有关人的总体思想活动、社会意识形态性的描述。有人认为,这些变化是过去中国的意识形态运动“污染”的结果,必须承认这是一种历史事实。

作为一直关注西方“观念艺术”的艺术家,我一直在想究竟“观念”、“概念”在中国人的意识里意味着什么?

我一直是这样理解西方近现代的语言研究,用语言去言说“正确的思想”,确立概念,建立知识,把可说的思维活动不断扩大到不可言说的领域,拆解感觉和知觉的材料,用理性的方法去分析、捕捉、思辨、求证,以固定和建立正确的思想。观念、概念活动是这种思维活动的基础性的方式,观念艺术也来自于这种文化方式的延伸。

首先,我一向崇尚这种伟大的思维方式。同时我也觉得,我们经常说的“东方思维方式”(包含了佛教的知觉和思维方式),具有很明显的区别。而这种区别很重要。这种方式不同于将问题拆开来具体研究的做法,而是强调了整体性,注重以总体地、流动性的眼光看问题,并且尊重意识中不可言说的领域。中国传统对思维和知觉的想法,一贯强调人类意识活动的诸种参与功能的高度一致,现在,中文“意识”体现了“统摄”人类意识活动的概念性活动和感性的知觉活动的协同功能。据我了解,“consciousness”勉强具有接近“意识”的词意,然而它相当含混不清,大概“统摄性”的功能在西方思维里没有太大意义。

中国社会中,当一些“正确的”思想以概念的方式被接受时,就变成一种“知识”,我们都知道知识是正确的,但不一定要按照它去做,知识常常只是呆在我们意识中“知识”的位置上。只有被意识(包括信念,或“亚信念”)认可的知识,才对我们的行为有意义。比如大部分中国人都认为“自由”很好,但只是作为“知识”来说很好,对于我们行为来说意义不大。

在此,概念被强调不能离开总体意识活动,否则不具有独立和确定的存在意义,它依存于意识活动的情境;概念成为一种观察意识活动的尺度,而要体察和表述意识活动,就需要使用概念和感性这两种尺度。所以,中国人常常认为,过分强调概念的重要性或感性的意义,实际上是将测量用的标尺误认为是被测量事物本身。纯粹的概念活动是不存在的,也没有纯粹的感性活动。

从这个角度,艺术既不是观念的,也不是感性的,艺术是“意识的”。纯粹的概念艺术,或纯粹的感性艺术是不存在的,过分强调其中一方,也是很有问题的。

是否能够进行正常的概念活动,还需要我们自身的生物环境——正常思维的基本生理和心里条件的支持。比如精神不正常的人,其概念活动能力将受到怀疑;内分泌失调、饮酒、吸毒和情志失常,也都不能保证正常的观念活动。西方哲学体现了排除这些影响以获得纯粹、正确的思想和形成概念的努力。作为艺术工作者,通过对社会语言活动的观察,我发现社会中的人,在其意识活动中,要排除 “不正常”生理和心理的影响,维持纯粹的“概念”活动状态,其可能性几乎是零。而和这些影响共存,则是我认为的意识活动真正的状况,即观念活动处于意识环境内。

另外一种影响概念活动可能性的因素——我们说的学术活动,都要求处在一种“严肃的学术态度”,否则归于无效。我称此为“内心的表情”,现在社会里,人的“内心表情”越来越丰富多彩,也使概念活动的稳定性受到影响。

人说话的时候,“情境”和“境情”不一样,相同的一句话、一个词,如果考虑到说者的语气、面部表情及身体动作,表达的意思有可能完全不同。在中国“广播时代”(1930年代)开始以后到电视时代(1980年代)到来以前,人们通过语音来捕捉社会及政治气候的变化,通过广播的语气去了解“中央精神”。电视时代以后,语言和视觉协同作用于对社会意识的建立和改变,这一点很明晰。从声音的角度来讲,语音是一种社会声音。

这也是我做“关键词”项目的原因。

用视听媒介涉及语言活动,是我目前最关心的工作。“关键词”项目的工作方式看起来类似于社科领域的调查研究,但实质上它不同于语言学、人类学和社会学,这些学科的工作是以获得概念,得到知识性的认证为结果的。我关心的不是结论,而是通过提问得到值得注意的社会“语词情况”,它可以是继续对社会意识状况做出提问的新起点。提问不是为了结论,而是作为新的提问起点。这些“语词情况”,也许不具有“客观普遍性”,但“值得注意”。这就是不同。

在曾经做过的华语环境的“关键词”项目的调查中,我感受到集体主义倾向的程度,认知上强调认同,互相靠拢,反对过分的个人独立意识,在互相影响中生成“信念”。不赞成偏离主流价值,强调集团的价值和利益高于个人和对“公正”的看法。爱国主义也是这种集体主义的表现,爱国是社会道德判断的底线,“民族利益”是笼罩其他价值判断的最高和最底标准,如果一个人有种种不良习气,但是只要“爱国”,就还有药可医。而“个人”、“自由”、“民主”等概念,则变成了羞于启齿的意识。并且,这是传统。

今天情况也没有改变,比如我们在香港开展过一次“关键词”活动,获得一个词:“羊群现象”。

我们在社会的行为常常根据一种信念,它并非根据理性,或独立思考,而是根据一种社会的“价值”气氛,在互相影响中得到的,并且不需要经过亲自认证。这就是“亚信念”,之所以是“亚”信念,因为一旦要放弃这种信念,也和集体影响有关。我们的环境里个人意识建立在一种对集体判断的依赖之中,这是一种价值。我认为,对于中国艺术家来说,自觉或不自觉地,也都处在了这个集体的“亚信念”活动中。

徐坦

(图片提供:艺术家和维他命艺术空间,文字提供:维他命文献库)

[延伸阅读]

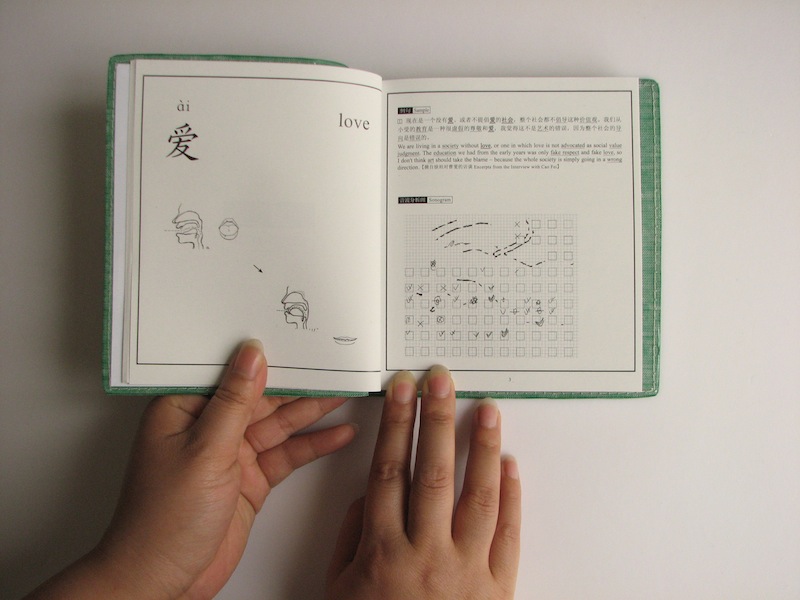

徐坦:关键词词典,2008

徐坦:关键词词典,2008

http://www.vitamincreativespace.com/cn/?book

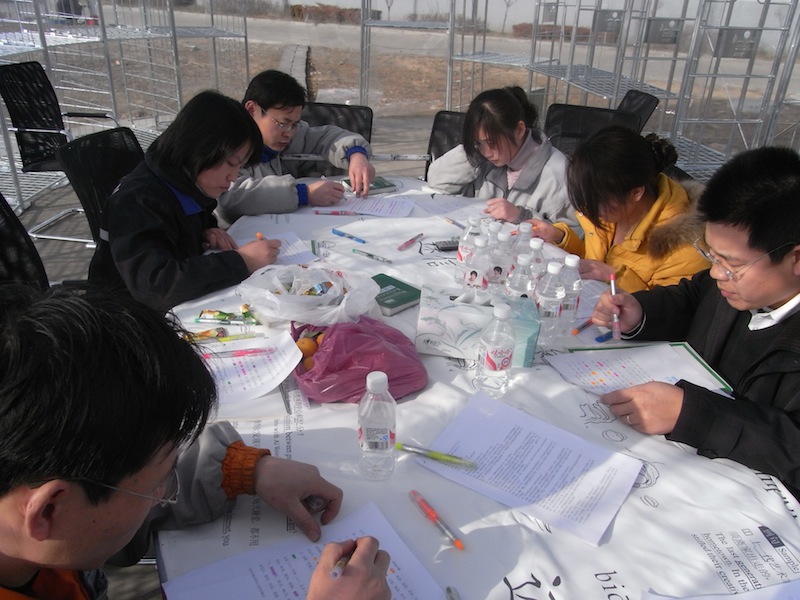

徐坦,关键词学校,2008

http://www.vitamincreativespace.com/cn/?work=xu-tan-keywords-school

徐坦:关键词学校,威尼斯,2009

http://www.vitamincreativespace.com/cn/?book

徐坦:科云的词,2010

http://www.vitamincreativespace.com/cn/?book

![Social Plants &[20121026-1358444]](http://www.vitamincreativespace.com/cn/wp-content/uploads/2013/05/Social-Plants-20121026-1358444.jpg)

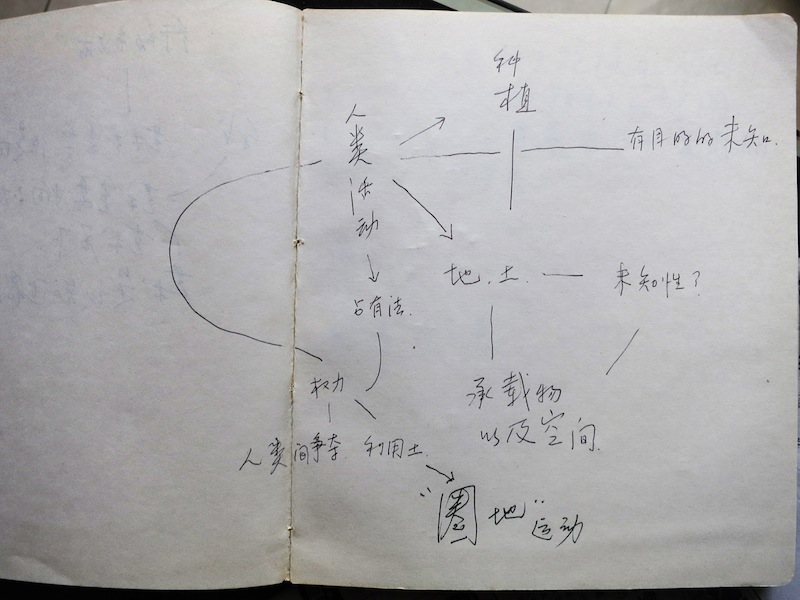

徐坦:问题,地—土和“社会植物学”

http://www.vitamincreativespace.com/cn/?work=xu-tan-questions-soil-and-socio-botanic

- 匀速变速1

- 无题,做梦的猪

- 无题,做梦的猪

- 最后的文化堡垒

- 郑道兴音乐厅

- 空气不错

- 空气不错

- 九月九的酒

- 九月九的酒

- 青花瓷