写在空气中的乐谱

A Score Written in the Air

1

2010年1月,金边,第一次“看到”塔里克•阿图伊(Tarek Atoui)在工作坊中的声音演奏,我感到他在与周围看不见的能量舞蹈。我后来意识到,我们通常所认为的声音“表演”过程,对阿图伊来说恰恰是和作曲不可分割的声音创作过程,他是在身体感知、自制的电子乐器和现场声音流之间建构起一个即时的、不可复制的作曲/演奏/循环系统,而每次的“演奏”,都是他通过这套声音创作系统自我学习的过程,也是抵制声音成为制品的练习。

这种对整体性关系的追寻很有可能是阿图伊探讨当代声音创作可能性的出发点,当我向阿图伊提出更多关于当代音乐/声音创作的问题的时候,我期望着从他那儿可以很快得到答案,但最终,我学会的却是:如何让问题成为相互学习的契机。这些问题部分得到了解答,部分消失了,不再成为问题,部分转化成新的问题。2012年,在他为第十三届卡塞尔文献展展开“集体乐器”研究的同时,我们都觉得应该展开一些更紧密的对话探讨我们所感兴趣的问题。于是,以“集体乐器”作为连接点,我们开始了这个研究和创作活动的旅程。那时,一个日后名为“镜花园”项目空间的设想还刚萌芽,我们还没有真正触及土壤和种植。

对“集体乐器”的探讨,似乎也追随着阿图伊自身创作和生命经验在不同阶段的感悟:一开始,是自身与乐器、作曲的融合关系;继而,是自身和他人、和不同的世界交流和融合的探索。“集体乐器”既和阿图伊在声音创作上的思考相关,也和我们每个人如何有可能通过声音和他人发生深刻的联系相关,此中的“乐器”,并非取决于形式,还需在众人相会之处意会、找寻它的存在。

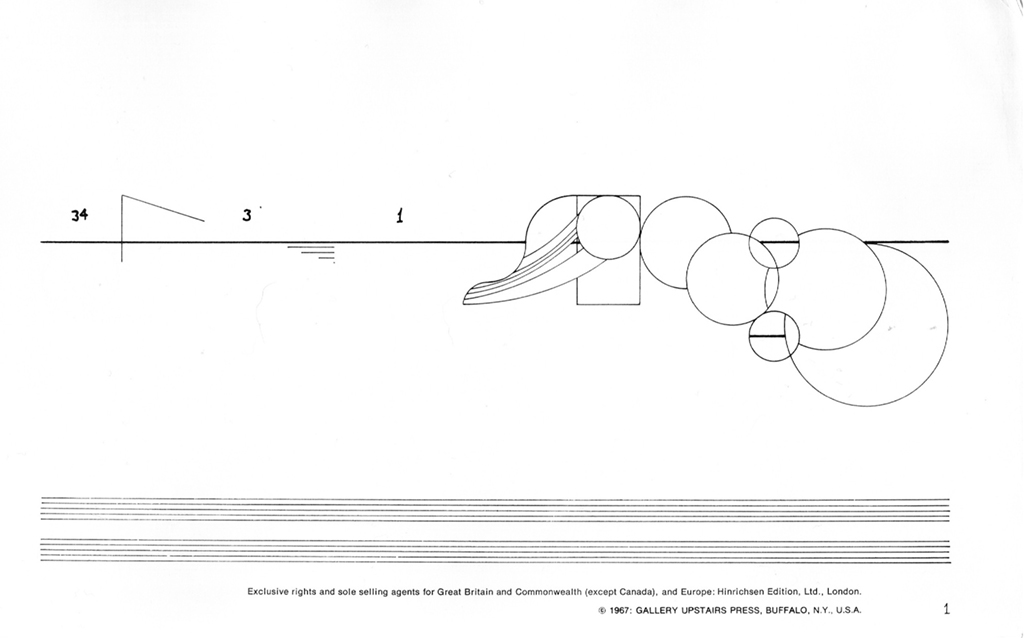

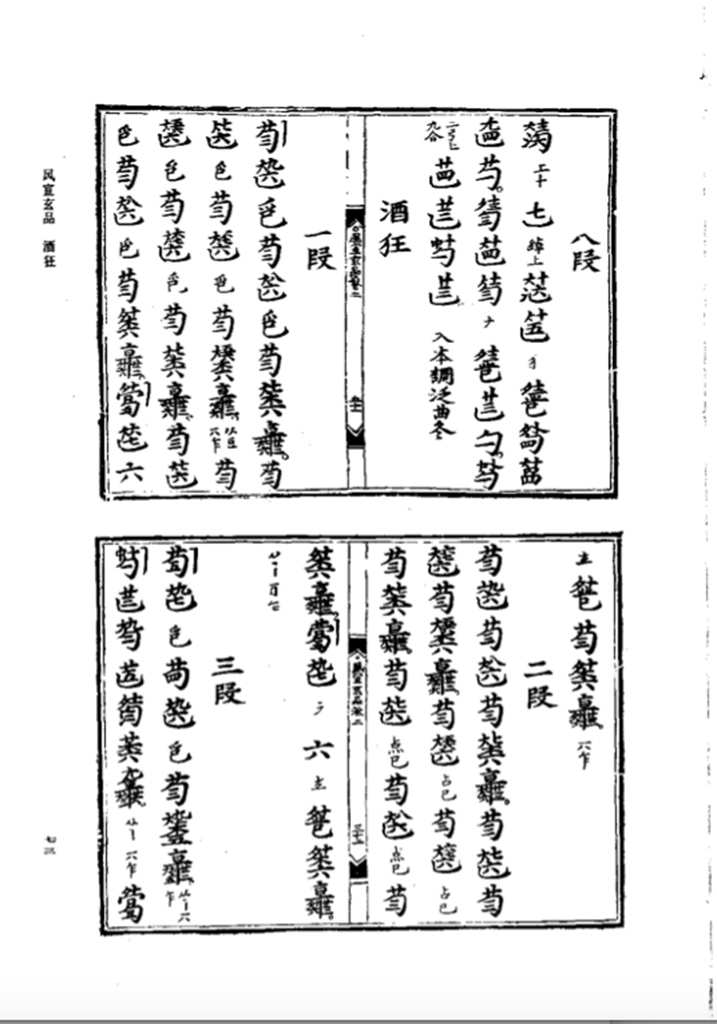

由此可以理解,在2012年底的第一次中国之旅中,阿图伊没有携带他的乐器,也没有作任何表演。我们更多是和来自很多不同工作领域的人见面和交谈:诗人、作家、建筑史家、文化学者、艺术家,而我们所见的音乐家,他们的创作领域也涵盖了古典、民谣、摇滚、实验等,应该说,我们好奇于每个人对“乐器”的不同理解所形成的意识空间的广度,从而可以感受围绕着这个问题的集体氛围和意识流动。就在这个过程中,中国的古琴进入我们的视线,它一开始和我们探讨的当代作曲所形成的乐谱书写问题有关,当阿图伊向我介绍卡迪尤(Cornelius Cardew)[1] 的乐谱时,我几乎是下意识地回应了古琴的减字谱[2],引发了我们探究古琴的强烈兴趣。进而,在阿图伊北京之旅所遇到的朋友之中,巫娜,让他直接感受到古琴表达的魅力;而郝量,则向他展示了中国古画中文人聚会的画面,由此带入一个日后让我们不断追问的另一个关键现象:雅集[3]。

如果说,卡迪尤打开的是这样一种可能性:曲谱成了一个开放性的时空构造,不同时空的个体和它遭遇时可以从中生长出无法预见的、声音的多样性,所谓作曲者则消融在与这些个体交汇的整体情境之中;那么,以围绕“雅集”所形成的集体聆听情境出发,“雅集”让参与者感受由某种相聚所激发和形成的整体时空构造:旅程、山水、风声、琴声、诗的吟唱、气息、光线的变化、出发与回返所形成的生命体悟和想像,重要的不是琴声的制造,而是琴声成为聚合万物的媒介,但同时也消隐、包容,不再成为表演的中心。

这些相关的思考,部分也折射在阿图伊在那段时间《在内(Within)》的创作中。从2012年开始和沙迦的Al Amal School听障学生的合作,为阿图伊开启了听障文化与音乐关系的探索,至今仍在持续。在《在内》项目展开的过程中,通过将声音作为一个振动媒界,让听障学生尝试感受和创作,阿图伊和音乐家们一起从中理解“聆听中的身体”,进而探讨采用不同聆听方法的人们如何建构对世界的想像和产生相应的声音表达。这个过程和《在内》本身的作曲和演奏创作相互交织、互为映像,其中所产生的能量循环跨越了有声和无声的界限。

我们越来越清晰地感到,在研究过程中的所有这些相遇和讨论将我们导向的不是新的声音的制造,而是对声音生长的新的“土壤”的寻找。当阿图伊2013年夏天来到广州时,作为“镜花园”项目空间研究的一部分,我们已经在广州都市近郊的农业环境里学习种植。阿图伊来的时候,正是“瓜”的季节,我们一起住在村里,每天骑车或步行来到我们的实验田,阿图伊感到迫切需要观察和理解围绕种植所发生的一切:土壤、堆肥、为植物所作的种植结构,在当时的未知情况中,我们唯一确定的是持续聆听和观察由种植所带来的人和土壤、植物关系的变化。

可以说,一开始是土壤、植物的生长、种植的结构,继而是人类在其中的活动、人与这些事物的关系。当阿图伊在2013年年底再次回到广州时,“镜花园”的建筑已经开始,我们的观察又自然将建筑包括进来,它将我们带入到“建构的自然”这样的讨论。这一切不仅将我们引向对园林,对声音和空间关系,对中国建筑方法,尤其是砖构和“斗拱”的思索,也再次将我们带回到对古琴、“雅集”和卡迪尤开放曲谱的探讨中——犹如土壤的净化过程,所有这些元素在不断回旋往复中循环和深化。

我一直记得阿图伊坐在田间的石块上,开始记录下所思所想的场景。这些观察和思考在这几年的过程中渐渐聚集成一本笔记。

2

这个临时被称之为“地面之书”的笔记本,成为阿图伊随身携带的一件东西。

在我所有的旅行中,我都携带着“地面”的笔记本,并没有要去填写新内容的意图,有时候,笔记本一连好几个月呆在我的背包里,并不打开,而它的伴随似乎在确信和确定着它会是所有项目的项目,任何事物都可以纳入其中。

开始的时候,我感到有必要在当地,尽可能地接近有所使命的花园,它周遭的一切以及各种观察和思考扣人心弦。随后,在时间和空间的距离中,这些观察融入,触及到我每时每刻的生活当中,而开始从当地的情形中抽离出来。

从一个地方到一个精神之地,我随身携带着这些观察。[4]

如果仅看这些笔记的形式,有可能让人想起从当代即兴演奏中发展起来的激进的记谱方式,例如,那些自凯奇之后的多样化的图表谱或文字谱,但从一开始,阿图伊就无意于让这些笔记成为某种曲谱或演奏指南,他只是在寻找一种最直接的方式可以将他所观察到的不同现象和时刻记录下来,同时即时写下他的一些声音思考。重要的是,阿图伊不是将这种观察视为对自然的主观阐释,而是视为学习和探讨的过程,视为打开自身感知的过程,这些在笔记本中出现的照片,不是一种视觉上的补充,而是一种实地观看和领悟的证据,是为日后和其他音乐人分享、讨论而准备的素材。很多时候,这种观察的时刻和进入声音沉思的时刻是密不可分的。从这些观察出发,阿图伊希望引发的是对某种状态,某种人的状态,和对产生声音可能性的状态的想象,正如他所言,“我尽量避免将这些观察翻译和置换,而更寻找有意味的转换”。这个笔记本就像是(阿图伊所观察到的)池中的老树,它可以作为小鱼躲避大鱼的庇护所,也是池塘微生物天然的滋生之地,但它从来无意在突出于水面,成为一件雕塑。

我们同样需要留意的是,这些不同的观察提示了不同面向、不同局部的声音思考的同时 ,也累积起一个根本性的思考倾向:不是关于如何创造新的声音,而是关于如何培育和养成声音发生的生态。由此,阿图伊关注和了解土壤的自我净化,植物的自然共生和合作,以及人为的结构如何在种植中更好地发生作用而不变成干预,这些根本性的关注和思考,使得阿图伊最终得以和我们分享这个名为“地面”的创作,它在长达五年的过程中以一种类似生长的方式蕴育出来。

3

通过“地面”,阿图伊邀请我们进入一个新的声音生态圈,仿佛是遵循着时间的低语,对于“地面”,阿图伊仅给予了诗意的描述,而不是定义。

“地面”向我们呈现了一个在空间和作曲上有着精密的复合结构,而又保持开放的声音创作系统,它包括专为“地面”所构造的一系列乐器、声音库和音乐工具。阿图伊通过和乐器制作者及其他创作者分享他历年来访问珠三角农业环境的观察所得,启发关于声音机制和装置的思考,将他们卷入对话。

由此,“地面”中的任何一个要素都有其自身形成的历史和激活的方式。声音、乐器和物件本身可独立自主地演奏,同时相互对话,形成共生的声音状态。“地面”中的每一件乐器和声音结构的要素都预留了一定的未知性,同时,它们相互之间的关系“自然预置”了一系列声音演奏的可能性,因而可以不断产生出不同的声音演绎、集体情境和表演形态。“地面”创作中的诸种要素似乎是在一个长时间的过程中“无意”间达成,这些乐器和声音结构要素相互之间的共生和反应具有主观所无法预期的可能性,只有在摸索过程中,才能真正实现它的潜力。因此,“地面”也是为音乐人、艺术家、不同的聆听者和创作者准备的练习、对话和实验的空间/声音结构,他们在其中创造的日常情境会成为新的“地面”的基础。阿图伊将自身视作为被“地面”所邀请的其中一位音乐家,在“地面”开始的那天,他向大家呈现了两场表演,通过他在展览空间中的即兴演奏来提出对“地面”的某种诠释。从这儿出发,“地面”在展览期间邀请更多的音乐家来探索“地面”中的不同要素,展开他们的解读和演绎。

“塔里克·阿图伊:地面”空间现场,日常聆听状态,镜花园,2017

“塔里克·阿图伊:地面”空间现场,日常聆听状态,镜花园,2017

在这过程中,阿图伊并不回避以往项目过程中的经验,而是在新的关系中,将过去的声音文献循环使用,并开放给其他音乐家,给予另一种思考和再生的契机。正如,从生态学的角度,过度要求一个全新的环境反而有违生态形成的事实,阿图伊更注重培育具有持续性生长的空间,它包括个人历史的延续,声音历史的延续,多种聆听经验(例如,听障与正常听觉的经验)的共存。

慢慢地,以往项目中的成份得以剥离和重组

软件得以拆分成模块

模块成为单位

单位重新连接创造出新的软件和机器

Tarab的场景和雅集以及古琴之声融合

集体乐器和交互乐队的想象变成植物共生和种植技艺的反映

排练可以发生在写一个电邮,洗碗和购物之时[5]

如果这块“声音的土壤”能够启发人们展开想像,不仅可以展开进一步的日常“排演”,也可以从“此时此地”的经验更宽广地连接到不同时刻、不同生命经验的展开和深化,那么,也许它将自己生长成一本“乐谱”,它的抽象性也许可以使它衍生出不可预期的多种排演形态。作曲和场所、场所中的人、人的日常境遇、生命经验的学习不再分离开来,而所谓的“乐器”,与“作曲”相关的一切要素并不分离,它本身就是声音生态系统的一部分,可以不断更新循环、不断自我学习和相互学习。而声音的生成和流动将有自身的法则,像我们的呼吸一样自然,这将远远超出个人的作曲意图。

在这迂回曲折、柳暗花明的路程中,我们突然意识到:也许我们已经身处“雅集”(意识的长河在每个人的生命中流过)或 卡迪尤的《条约》(不可见的规则依然在左右着人们的生活)之中,所谓的“乐谱”,它也许是用来寻路的媒介,它让我们不仅在想像未来的声音,也在寻找一种为了未来的聚集而进行日常练习的方式;它锤炼我们的感知成为“乐器”,从而有可能在内心的声音和外界的声波振动之海中,趋近整体性的存在。

如此,不妨就让“地面”的乐谱写在空气中。

2015-2017

作为声音艺术家、音乐家和作曲家,塔里克·阿图伊的创作过程重视在声音创作实践过程所产生的合作性。他的创作核心之一是对乐器定义的不断思考以及如何让作曲和演奏的行为产生重叠。

阿图伊的创作不断打开和挑战我们己有的认知声音媒介的方式。例如,在他的项目《在内(Within)》中,他从听障文化出发,寻找新的建构乐器,以及作曲和演奏的方式。在《反转(The Reverse)》系列中,他邀请当代音乐家重新演奏存放在人类学博物馆的时代久远的古乐器,一系列当代乐器由乐器制作者聆听这些演奏的录音而被构造出来,产生了全新的形态和功能。

Tarek Atoui is an artist and composer, working within the realm of sound. His work often revolves around performances that develop from extensive research into music history and tradition, and explore new methods of collaboration and production. At the core of his work is an ongoing reflection on the notion of instrument and how it overlaps with the acts of composing and performing.

Atoui’s use of sound challenges and expands our established ways of understanding and experiencing this medium. His project WITHIN, for instance, departs from Deaf Culture to find new ideas for building instruments, composing and performing. On The Reverse Collection, instruments of unknown age and origin in an anthropology museum, get played and recorded then a new collection of instruments is created from exclusively listening to these recordings.

__________________________

[1]卡迪尤(Cornelius Cardew,1936-1981)是英国当代音乐作曲家和演奏家,他短暂的一生跨越了音乐、社会和政治的边界,造就了二十世纪音乐史上令人惊叹的创作强度。“卡迪尤的《Treatise(条约)》是由近200多个乐谱形成的系列,他花了四年时间,为了完成这个项目,他甚至开始学习平面设计。《条约》是一个协议,不是一个作曲。这些乐谱看上去简洁如同‘这个’。上面没有标注乐器,没有标注时长,没有标注演奏者的数量——什么都没有除了‘这个’,你可以照你所意愿的去演奏。这个形态对我来说如此重要,一直启发着我,因为我不断碰到音乐家和作曲家仍在用他们的方式阐释它。卡迪尤所创作的形式、空间和乐谱,打开了无数可能性,而从中所产生的声音又是如此多样和有趣。”(塔里克•阿图伊,来自于旅行中和胡昉的对话,广州,2013年1月)

[2]古琴在中国至少有三千年历史,古琴有标志音律的13个徽,亦为礼器和乐律法器,它是中华文化中地位崇高的乐器,自古以来一直是许多文人必备的修养,伯牙、钟子期以“高山流水”而成知音的故事流传至今。

“观察古琴的构成,七根弦伸展于木的平面,仅从这个看似简单的情境,已足以打开不断去发现的可能性的场域。它让我想到自己正在实践的方向:从一套简单的规则开始去展开集体乐器,每个人都可以感受到不同层次的含义——不是关于一个方法,一种作用。我经常提醒自己如何才可以‘不做什么’,这把我们不断带回到古琴的观念:无声之声。”(塔里克•阿图伊,来自于旅行中和胡昉的对话,广州,2013年1月)

古琴最早采用文字谱,以文字详细叙述音高、节奏、指法动作、弦序和徽位这些演奏法。文字谱可能是由战国时代的雍门周所创制,采用完整的汉字来记录琴曲的所有细节。晚唐曹柔等简化文字谱而创制减字谱。减字谱是一种指法谱,将原文字谱的文字改成符号,再将符号组合成“减字”而记录指法动作、弦序和徽位,而不记录音高和节奏,因此大大简化了琴谱。虽然理论上有1070个代表指法的减字,但常用的指法并不多,所以减字谱沿用至今。

[3]雅集是指中国古代文人雅士吟咏诗文,议论学问的一种集会形态,历史上较著名的有西晋石崇的“金谷园雅集”,东晋王羲之的“兰亭雅集”,后者产生了饮酒赋诗“曲水流觞”的佳话。传统的雅集以吟诗作文唱和为主,现场会有其他文化元素诸如:琴、棋、书、画、茶、酒、香、花等的参与。

[4]引自塔里克•阿图伊未出版的创作笔记。

[5]引自塔里克•阿图伊未出版的创作笔记。

“塔里克.阿图伊:地面”,第58届威尼斯双年展“愿你生于有趣的时代”展览现场,威尼斯,2019

“塔里克.阿图伊:地面”,第58届威尼斯双年展“愿你生于有趣的时代”展览现场,威尼斯,2019

“塔里克·阿图伊 – 地面:从陆地到海洋”, 新加坡南洋理工大学当代艺术中心展览现场,新加坡,2018

“塔里克·阿图伊 – 地面:从陆地到海洋”, 新加坡南洋理工大学当代艺术中心展览现场,新加坡,2018

文字: 观心亭,©作者,观心亭,2019

图片:

关于“塔里克·阿图伊:地面”威尼斯双年展现场的图片,由艺术家及维他命文献库提供。摄影:温鹏

关于“塔里克·阿图伊 – 地面:从陆地到海洋”展览现场图片,由新加坡南洋理工大学当代艺术中心提供。

关于“塔里克·阿图伊:地面”镜花园展览现场的图片,由维他命文献库提供。