蒙德里安与“我”:不可能的相会

“多年之后”,就像马尔克斯的小说开头,这个名叫刘野的中国人重返荷兰的时候,那些关于蒙德里安绘画的绘画出现在蒙德里安的出生之地,这些绘画也把我带到了这个名叫阿默斯夫特(Amersfoort)的小城。

荷兰阿默斯夫特(Amersfoort):小河旁边的蒙德里安之家(mondriaanhuis)

荷兰阿默斯夫特(Amersfoort):小河旁边的蒙德里安之家(mondriaanhuis)

这儿,穿城而过的小河和石块铺就的路面有着平常的的气息,人们在回忆中往往倾向于理想化往事,而我一直在想,对于一个过早离开家乡而放逐自己的人来说,这个地名、这些风景在他的记忆中还能意味着什么?蒙德里安出生于此,留下了他最初的风景画,也是些寻常风景,风车,地平线,而谁又能预料,从这些风景流露出来的某种感知,在日后将会转化成红色、黄色和蓝色的构成。

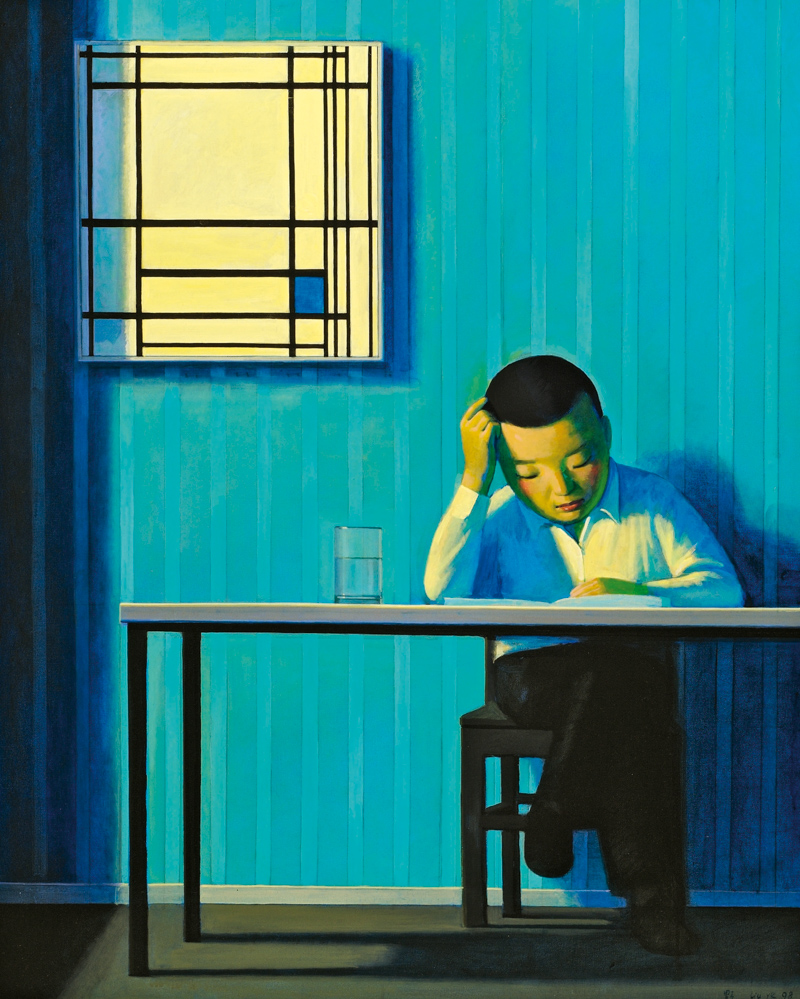

蒙德里安自己预料到了吗?在一个艺术家的命运到来之前,也许“所有这些事情都是在另一位,也就是在那一个……身上发生的”。1 作为画家和画家笔下的角色,刘野《自画像与蒙德里安》(1998)中的那个年轻人(他的相貌总是在少年与青年之间),低头看着一本书,半杯清水平静地放在桌面,身后的墙上挂着蒙德里安的一张画,蒙德里安的画就这样进入到一个年轻人的“寻常”世界中,而那儿的光线澄澈得让人生疑,那儿的静谧让人预感到有些事情就要发生。

自画像与蒙德里安 Self Portrait with Mondrian

自画像与蒙德里安 Self Portrait with Mondrian

1998

布上丙烯 Acrylic on canvas

110×80cm

在这张画诞生的七年前,刘野的《自画像》(1992)中第一次出现了蒙德里安的绘画,那个“我”戴着一顶奇怪的帽子(这顶帽子在日后会向我们揭示出艺术家来自尼德兰的另一个精神渊源),手心向下,压住骷髅的头顶——这个姿态本身似乎已经透露给精神或心理分析专家太多的信息,蒙德里安的“Broadway Boogie Woogie”(据说是蒙德里安去世之前最后完成的一张画)出现在背景,它的色彩和前景的积木相互呼应,为这个略显忧郁的场景带来些许明亮的律动,而这些积木预示了多年之后以积木为主题的绘画的出现吗?

自画像 Boogie Woogie (Self-Portrait)

自画像 Boogie Woogie (Self-Portrait)

1992

布上油画及丙烯 Acrylic and oil on canvas

24×24cm

时间的魔术总是在刘野的笔端浮现出来。即使有迹可察,可能也无法从根本上解释为什么蒙德里安的画会进入到刘野的绘画世界中。再往前推溯,蒙德里安的绘画甚至并不是他在个人绘画史中第一个引用的图像,相反,他个人绘画史上第一张绘画《画室》(1991)中呈现的是个时空交错的场景:坐在桌旁冥思状的安迪·沃霍尔面对着桌上的毛泽东画像海报,一个推门者匆忙赶到,几近跌倒,而一匹马和一个骑士的背影正走向画面另一边的门,这些人物的造型刻意流露出来自文化复兴早期画风的痕迹,这些不同时空的片断汇聚在艺术家的画室中,而整个场景以它的离心力带来分崩离析的戏剧性和后现代的狂欢和幻灭感,和蒙德里安绘画中的秩序感相悖。

画室 Atelier

画室 Atelier

1991

布上油画及丙烯 Acrylic and oil on canvas

45×45cm

这张画似乎预示了:当我们试图讨论艺术家对另一个艺术家的影响时,我们是否是在想象一次“不可能的相会”?这种相会的际遇所产生的效应无比复杂和矛盾(就像文丘里《建筑的复杂性与矛盾性》这个标题所昭示的),影响的焦虑有可能转换成巴赫金式的复调狂欢,也有可能成为贾岛式的“寻隐者不遇”,而有一点是可以肯定的:如果没有在精神层面上引发的相互引力,那么,两者之间将无法形成生命之中的秘密契约。

这个契约的特点就在于,他们之间的承诺不经遵循而达成,而是一开始,就不得不有所偏离,“任何理论,任何伦理学,任何政治学,任何关于个体的形而上学偏偏不能够面对个体在共通体之中的这个微偏,这个偏离(衰退)或斜落(衰落)。”2 而这恰恰是一个具有高度张力的精神关系的前提,造就了一个带有悖论的亲密关系。例如,蒙德里安的清教性质并没有被刘野蓄意承接,反而,他的享乐潜质被刘野呼唤出来,以一种含蓄的方式(就像中国宋画中隐秘的享乐性)在另一种不同的生命体验中绽放出来,它融入到刘野当时和现在所面对的一个精神失重的世界,却不再具有绝对轶序般的严厉,这使得蒙德里安的画再次出现在刘野的笔下时,具有和原作全然不同的气质。

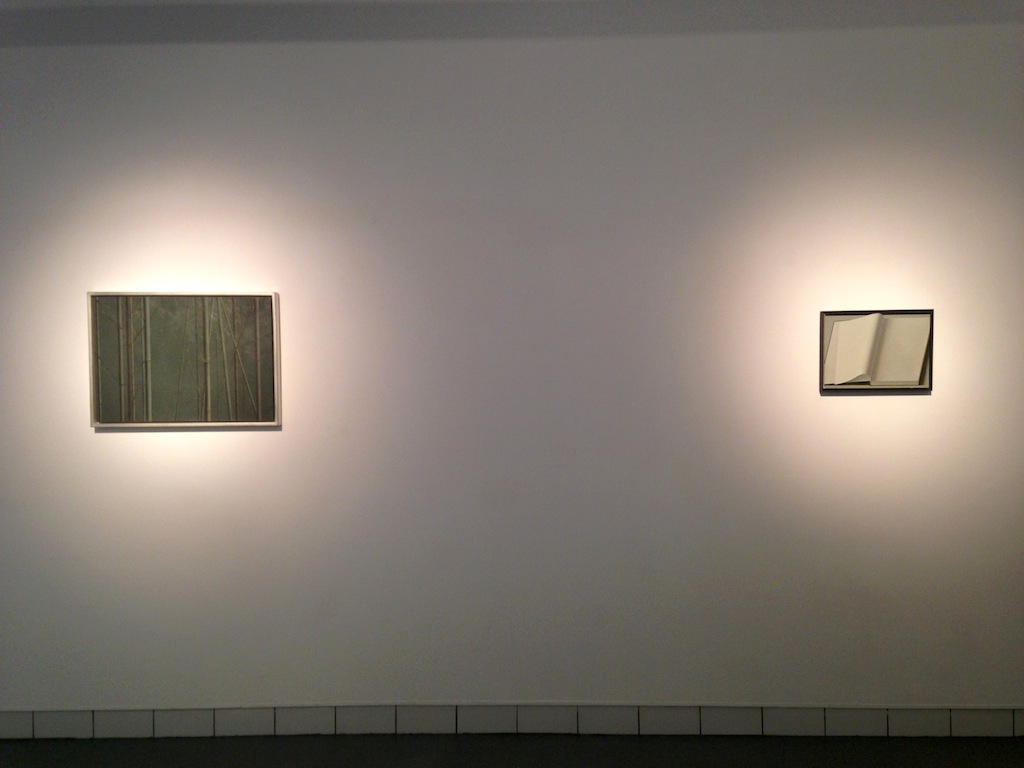

由此渐入佳境:在刘野多年之后那些没有任何指涉蒙德里安绘画的绘画中,我们却能感受到一种精神上的真正关联,它已经超越了绘画图形的构造,而融入到物我两忘的境界之中,例如,在那些花的静物、叠加的彩色积木中,在那些修长的竹、沉默的书中。这种对事物存在的领悟,不仅仅在于这些事物本身具有的物理形态的优雅,更在于当它们出现在绘画的空间构造时,平静地保持着自身的位置,并没有被人类的欲望占有和劫持,这儿,物性和德性惺惺相惜,在刘野精确的色彩和线条分布中,似乎在分配着这个世界的道德(就“道德”在中国哲学的意义来言),但又完全遵从着色彩和线条自身的意愿,仿佛这是它们自身在这个世界中所能寻找到的安身之所。

竹子的构图4号 Composition with Bamboo No.4

竹子的构图4号 Composition with Bamboo No.4

2011

布上丙烯 Acrylic on canvas

50×70cm

书3号 Book Painting No.3

书3号 Book Painting No.3

2014

布上丙烯 Acrylic on canvas

30×40cm

最后,绘画自己会倾诉,正是图像所蕴含着的一切人的痕迹(最为细致的痕迹),浮现出最为精微的精神附体的形状,也许,在绘画的劳作性(而非通常所混淆的“观念性”)这一点上,蒙德里安和刘野分享着同样的默契:承受艺术的役使——这意味着对这个世界要有足够的宽容和耐心。在日复一日的生命渡过中,艺术家被这种劳作的快乐和痛苦所感染,成为隐秘的同谋。

尺度 Scale

尺度 Scale

1995

布上油画及丙烯 Acrylic and oil on canvas

35×25cm

就此而言,蒙德里安总是出现在这样一个时刻:当另一个“我”,作为人类中的一员需要的时候,她总会适时出现,这个严肃的同道在漫长的岁月中转化为一个温柔的幽灵,他愿意回到故乡,正如刘野可以将他乡视为故乡。

注1 博尔赫斯:《博尔赫斯和我》,收入短篇小说集《巴比伦的抽签游戏》,陈凯先,屠孟超译,花城出版社,1992,p.160

注2 让-吕克·南希( Jean-Luc Nancy):《非功效的共通体》,收入《解构的共通体》,夏可君编校,上海世纪出版集团,2005,p.15

文字作者:胡昉

图片来源:艺术家和 Vitamin Archive

蒙德里安和刘野

Mondrianan & Liu Ye

时间:2016年6月9日至10月9日

地点:蒙德里安之家 (Mondriaanhuis),阿默斯夫特(Amersfoort)

蒙德里安和刘野,展览现场,蒙德里安之家 (Mondriaanhuis),2016

蒙德里安和刘野,展览现场,蒙德里安之家 (Mondriaanhuis),2016

更多信息,请访问:https://mondriaanhuis.nl