空山之后

胡昉

1

一开始,是空无人迹的山脉,疏旷,散淡,虽无苍翠林木,却也蕴含着自在之态。顺着涧流而下,一道围墙意外出现在眼前,犹如是在荒野上出现的一个舞台,它预示着人的痕迹,但造物者已远去,墙以缺口邀我们进入;这个空间,既是封闭,也是开放,如《鬼谷子》“捭阖”中所言,是“圆方之门户”。而渐次递进中,我们再次进入一个围合的空间,那儿,柱础的残骸铺陈,恍如历史的残骸,咫尺之间,我们仿佛已从文明的开始,进入文明的遗迹。只有经过这样的跋涉,我们才得以来到“郊外”——那“历史的郊外”,此时,竹影伊始,田园初现。

而行至《此君卷》的结尾,无尽的天青色开始弥散开来,一个虚无缥缈的空间,一种物质形成之前的氤氲之气,漫延到了手卷的边界,渐渐沁入现实,就像苍翠的青苔色渐渐染上了诗人王维的衣衫。如果此时,我们慢慢将手卷收起,我们是否还能顺利地沿着原路返回,犹如倒放的影像,我们还将再次回到空山之中吗?

2

郝量,此君卷,绢本重彩,手卷尺寸: 40 × 1312 cm

以上图片为作品局部(作品观看顺序由右至左)

这是王维的园林,王世贞的园林,也是今天的城市公园,历史的时空以宗炳的绘画原则浓缩在这方寸之间,但已经不再是古典意义的时空观念。在郝量的《此君卷》中,与其说他倾心于让“园林”成为绘画的主题和结构,还不如说他着迷于造就园林/文人空间的文人精神在今天是如何编织着它的生存情状,在此念想下,《此君考》和《此君卷》相伴,成为风景构造的依据,共同进入今天的现实。

相比于个人心境的抒写,郝量更关注何为不得不“思想”之物,在这过程中,考据是切入现实的一种方法,空间重构是其中的叙述方式之一;迂回融入中国园林绘画的系谱,是追问和介入历史不同时刻个人心境的途径。由此,“此君”不仅是关于已经消失了的文人园林的重构,也是关于中国文人绘画背后已经遗失了的感知机制的追寻和重建。在这个意义上,他再次遭遇了董其昌,那中国绘画机制的自觉的追问者,是他从师古的表象中揭示了个人绘画意识的觉醒,并将每个艺术家心目中皆有一部自己的艺术史视为中国画的秘传之旨。

那么,空山之后呢?在郝量的笔下,空山之后的世界不再如宗炳所愿,是“披图幽对,坐究四荒,不违天励之藂,独应无人之野”的个体独处的世界,相反,空山之后将是遇见群众/民众的开始,这是穿越历史的旷野进入现代性的时空后,不得不遭遇之众,也是世俗理性越益兴盛、林泉意识赖以生存的土壤分崩离析,“林泉遗音”[1]开始散落之处。

3

“弇山园”的主人王世贞,曾以站立在竹枝上的轻盈姿态,出现在郝量的《由仙通鬼一》中。透过王世贞的日常信札(它们的书法之美和日常功用完美地结合在一起),我们看到一个对同代人影响深远之“士”是如何在国事、家事、艺事和日常琐事之间游走,而他所提出的“天地之间无非史而已”的史观,既是明中叶复古思潮之下的一次史学理论创新,也使得一已之遭遇成为参透历史的命脉。

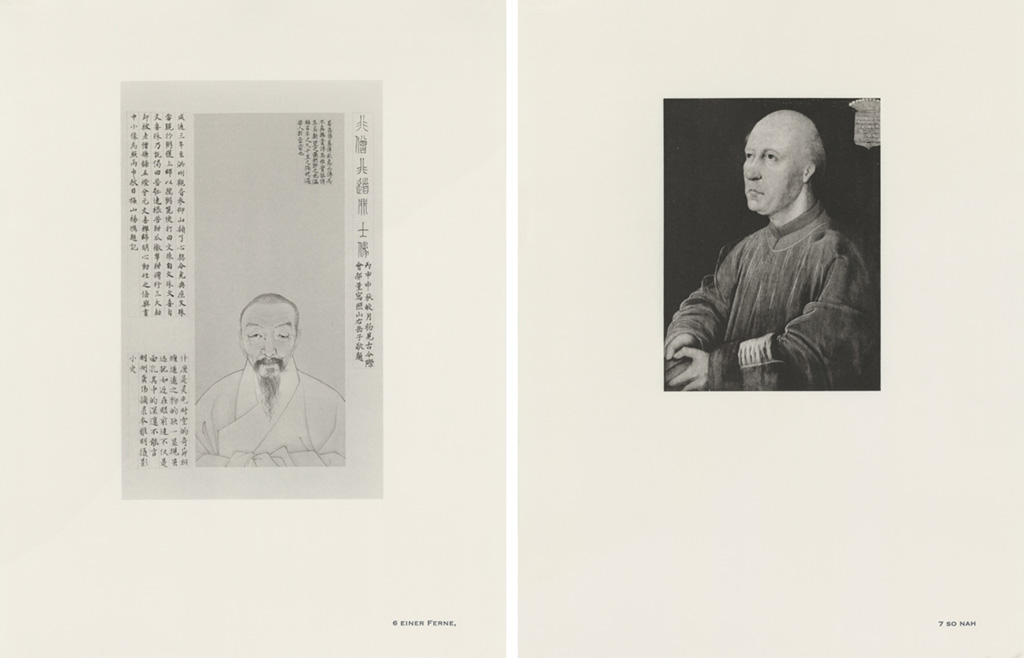

在《由仙通鬼》的作品系列中,郝量试图从切入肖像画而抵达文人精神DNA双螺旋结构的另一面:如果说山水是通过给自然造像而趋近万物之道,那么,肖像则通过人给自身造像而观察造化之气息。因此,肖像在中国画的谱系中也分享着同样的“传神”观念。清代关于传真画法的专著中,蒋骥就有《传神秘要》一卷。郝量选择的人物既有历史上可考的,也有虚构的,但他们都在特有的传真之法中演化出更具普遍性的精神品格的肖像。

在此脉胳中,郝量撷取不同的思考资源,既揣摩明末曾鲸变出的“墨骨法”真意(据说当时曾鲸有可能受到来自意大利传教士利玛窦的西洋绘画的影响[2]),也关注明清以来由文人和画工合作而完成肖像画的工作方式,在这样的合作中,肖像传达出的内在精神是由文人所规范的,绘画本身则由工匠来完成,由此而产生了相应的绘画范式,既提供给后人进入“士”之内心世界的秘码,也造就了中国特有的传真美学。无独有偶,文心和匠心的合作,也是园林建造的传统,它既让超逸的理想找到得以在现实中实现的方式,也是对思想和行动力之间应有的和谐方式的探索。

而自画像则是到近代才更为突显的肖像类型,在中国十七世纪晚期的“奇士”石涛身上体现得尤为充分,可以说,自画像伴随了他的整个生命过程。在1674年的《自写种松图小照》中,他以僧侣的形象端坐于松下的岩石上,画面左侧,一小童和富有灵性的猴子向他走来。这个曾以“古之须眉,不能生在我之面目,古之肺腑,不能安入我之肚肠”的宣言来昭示“与众不同”的人,实际上回应的还是中国艺术史上早就存在、并且不断发出的关于艺术家自主性如何确立的声音,所不同的是,这个人以他的敏感预见了现代性的降临。

石涛的这张自画像成为《由仙通鬼二》中的人物原型,只是,他手中的竹杆在郝量笔下成为一件暧昧的工具,衣纹和奇石肌理相互应和,在背景的虚空中,在水墨的层层渲染中,是否“现代性”的“火气”将慢慢消去,这时候,人,既不是作为“个人主义者”之一员,也不是作为群众中之一员,而是作为感受世界的自主性媒介悄然浮现?

郝量,由仙通鬼二,2015, 绢本重彩及榫卯结构,绘画尺寸:135 × 61 cm

4

“我,作为感受世界的媒介”——如果要去真正描绘一个人,那么,他有可能是这样的:他的衣纹可能和山的脉胳、水的波纹并无二致,他的手势是对风的回应,而他的形体和背影最终要回到大地,他不是杰出于山水的主体,毋宁他是整体世界的一部分。

如果要去真正遭遇一个人,一个“他”者,那么,我们有可能是在历史的荒野中,在差异、纠缠、顺从、冲突、承接和背离的寻路求生中,意外看到站在竹梢上的王世贞,“他”让我们体会艺术作为一种呼吸的方式,可以重新回到“轻盈”。

从某种意义上来说,中国画赖以展开的空间媒介——卷轴——本身和园林空间同构,这不仅在于中国画中的山水母题会在现实世界中转换成园林的营造,而从根本上来说,她们都在艺术和现实的关系中探讨:人的自由状态是如何可以在有限的生存条件和无限的生命想象之间达成的;它们不仅仅是意象纷呈的空间,也是不断处理人心危机的场所。

如果艺术暗示了可能不需要通过期待一个“他方”——有别于宗教关于彼世的想法,或者哲学形而上的超越——就可以实现的世界;那么,中国画中的意象和支配着人类命运的不可见的力量之间,将以什么样的亲缘关系继续陪伴着人类颠沛流离的生命旅程?

5

1840至1841年,王子若正倾其毕生的力量完成《砚史》的摹刻,似乎是为了阻止这份有可能洞析命运奥秘的工作,悲怆的事件却接踵而来。继丧母、罹疾之后,幼子又暴病夭折,而此时的王子若, “于侍疾之际,仍不辍手”。在他写给王相——《砚史》摹刻项目的委托人和赞助人——的最后一封信中,我们看到了这样一种场景:正月初四夜晚,大病初愈,在祭神饮福之后,王子若终于能如往常一般坐在刻石之处,仿佛这才是他真正心驰神往的神坛,当刻刀在石头上发出沙沙的声响,他渐觉心定气平,嗽减神安,随着丝丝缕缕的刻痕进入到和往昔的对话中,他专心致志,不知东方既白,忽然他觉得心中一阵灼烧,顿时血气不可扼制地上涌,吐出两大碗才得止歇,之后,他颓然昏睡。可以想见,《砚史》的摹刻就在这般心血与石刻的相互抗衡之中蹒跚而行。

在这之前,王子若已有缩摹汉碑的上乘之作《百二十汉碑》,但他自评却是“瑕不掩瑜”。《砚史》的摹刻,可以说是在他预感到生命将尽而倾全力的一搏,尽管他所试图抢救的,将远远超出他的生命负荷。

而倾心于摹刻本身,是否已经是一种无奈的选择?摹刻,是在个体感受的尺度之内,将碑刻的“纪念性”与个人时刻相映证,这绝非意在成为个人的纪念碑,但却必须融合个人命运中那些无可言说、无法言说的时刻,那种和历史命运短兵相接的时刻。在王子若以一己之躯承受那如石碑重的历史的遗产(对文化危机的预感和他生命能量的流失几乎是在同时进行)之时,也正是中华文化处于存亡危机,中国被迫走进现代性的过程之时。

6

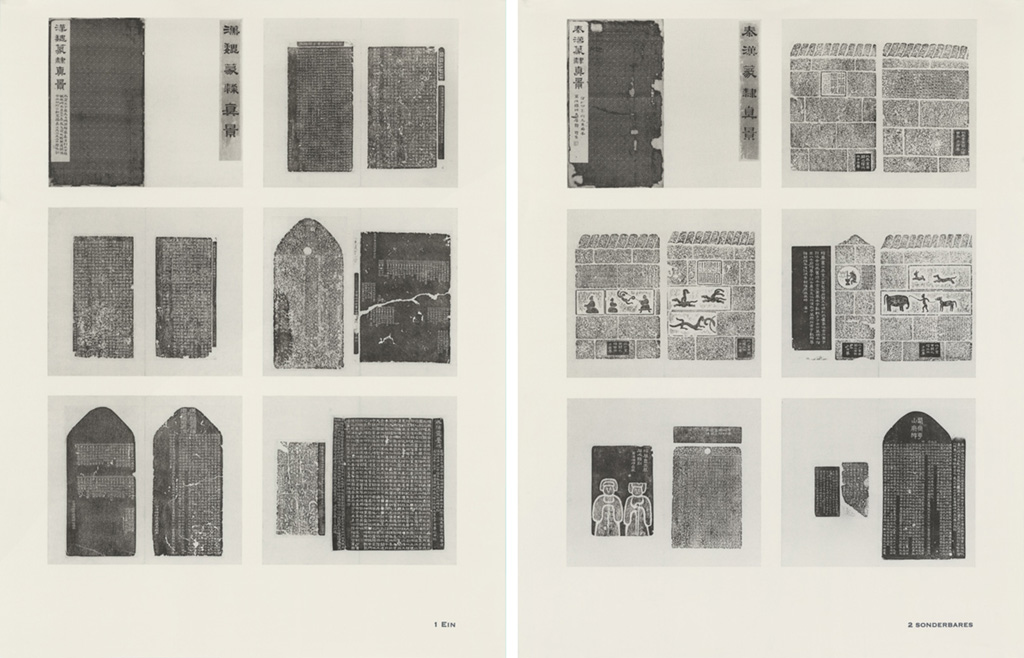

郝量,灵光——珂罗版传摹真景,2015-2016,珂罗版印刷,作品局部

郝量,灵光——珂罗版传摹真景,2015-2016,珂罗版印刷,作品局部

没有王子若的《砚史》摹刻,我们今天将失去通往艺术精神的一个秘密通道。相比在时代转换中的失语和执念,郝量采用一种“轻”的方式,来显影他和不同历史时刻碰撞的心境。就珂罗版《灵光》的图像来源而言,它们无一例外来自于郝量与“古物”的相遇——或是在博物馆,或是在友人的收藏中——它们从大量的历史遗迹中浮现出来,每一件足以让人想见其背后的时代、境遇和命运,而郝量所处的,正是这诸种时间的交叉点上。

如果真如法国哲学家让·波德里亚(Jean Baudrillard)所言:“艺术品作为艺术品,要求一个理性的阅读:古物呢,却不要求阅读,它是‘传奇’。”进而,他指出“古物”所引领我们进入的时间,“既非共时性,亦非历时性(它既不进入一个气氛的结构,亦不进入一个时间的结构),而是时代错乱”[3];那么,郝量以绢本水墨回应这些“古物”的《非僧非道非士像》,似乎是以“身份错乱”呼应“时代错乱”。这张图像以“拟古”的方式“误入”到《灵光》的图片序列中,应和着由无名者画出的一位荷兰修士的肖像(Unknown, Portrait of Evert Zoudenbalch, 1500-1510)。

“灵光”一语来自于本雅明的著述《机械复制时代的艺术作品》,从机械复制技术的兴起,本雅明洞见了一个灵光消逝的年代,而本雅明无法预见的是在数码技术不断加速的今天,机械复制技术,却因其机械和人的感知的合作,有可能重新获得唤回“灵光”的能力。珂罗版的印刷复制技术,作为仅存的少数能够捕捉“灵光”的技术,在今天是作为工艺——技术的“古物”——而传承着,它以其“不合时宜”的方式诉说着图像背后的生命。事实上,和那些被精心保存起来的“古物”相似,以珂罗版为感受极致的机械复制印刷工艺,并非仅仅是旧时光的“劫余”,“恰恰也是现代性中的一部分”[4],由此,我们得以再次在现代性制造的时间迷宫中穿梭。

郝量,灵光——珂罗版传摹真景,2015-2016,珂罗版印刷,作品局部

郝量,灵光——珂罗版传摹真景,2015-2016,珂罗版印刷,作品局部

7

“你的过去始料未及地来回纠缠不休”,美国作家穆柏安(Brian Kuan Wood)在他论及现代性的文章《地磁般的怪兽》中,谈到今天的文化生产欲望是如何开始觊觎一个新的领域:“我们打算要抢时间:不是抽象的那种,也不是劳动、休闲或生产的时间,而是更粘稠、久远的时间——用来积累历史认同的时间。”[5]在当代的文化认同危机感中,所谓的“溯源”有可能成为乡愁式的消费,也有可能是寻找通变的途径。

水墨画的内在品质决定了其指向是“抽象”的,它不意在再现,而在意于领悟。在中国人的宇宙观中,“宇宙并没有外在的意愿,它是由自身的生成与变化而定的”,由此,“历史的模式不是走向预定的目标而是转向领悟‘道’之特性的最终努力。”[6] 这样的历史观在现代性的撞击之下尽管遭遇危机,却在转换的过程中不断更新和演化,慢慢形成中国谱系的艺术史学方式。在这儿,永恒的古代和永恒的新生不断交错着。和这样的时空观相和,中国的水墨传统从未将“肖像”与“山水”蓄意区分,进而,肖像和山水,都有可能是气息-能量的产物,都有可能作为宇宙观的映像而呈现。

《灵光》的图像群落中,包含着上升和下降的体态,仰望和低俯的眼神;包含着山和水、太阳和月亮之间的不可言状的区域:包含着自然塑造的形态和人类雕塑的形体;包含着文字和图像,书和画;包含着心如止水和悲喜交加的那一刻。珂罗版的转印作为可感的动作,作为劳动(而非仅仅是技术的一种方式)的痕迹,它在己身和对象相互作用的形迹之中辨析、臆测世界的意图。

8

而长卷,还在我们目力所及的范围之外继续伸展着。它从不假设我们在和这片风景遭遇时将处于一个确定的位置,相反,它总是将我们的移动包含在内,进而,不断延宕身体的移动,不断邀请我们一起追赶着那些“之外”的时间,那些“横看成岭侧成峰”的形态。

周围的具体现实依然浓重而具体,窗外的树影晃动,带来无法言说的心绪,而我们将在不知不觉中重新审视自己身处的位置和时刻。长卷,既像一块飞地,也像被流放地,释放着对周遭世界的眷恋、追述、关切和叹息,而时光流转,当长卷慢慢闭合,画中的一切将像暮色中的事物,消隐在时间的褶皱中,而此时浮现在脑海中的,竟然是这样一句追问:我何以言及世界?

在这一开一合之中,一切似乎才得以开始述说。

文字©2018作者和观心亭

郝量作品©艺术家

图片惠允:艺术家和维他命空间

[1] “林泉遗音”之语来自白谦慎先生为《此君卷》引首所作的题字。

[2] 关于曾鲸的肖像画与西洋绘画的关系,历来有不同见解,画家陈师曾、日本学人大村西崖持受意大利传教士利玛窦所传西洋画技的影响一说,但当代学者李晓庵、日本学者近藤秀实强调,曾鲸完全是从中国绘画的发展脉络中创造了“新式肖像画”。

[3] [法]尚·布希亚(Jean Baudrillard):《物体系》,林志明译,上海人民出版社,2001,第92页。

[4] 同上,第85页。

[5] [美]穆柏安 (Brian Kuan Wood):《地磁般的怪兽》,收录于《现代的怪兽/想象的死而复生——2012年台北双年展志》,台北市立美术馆,2012,第17页。

[6] [美]方闻:《心印——中国书画风格与结构分析研究》,李维琨译,陕西人民美术出版社,2004,第250页。