1

书写,是如何在毛笔落墨于纸面的过程中,转化成为“书”之“法”?作为记忆和感受记忆的一种媒介,“书法”在中国文化记忆中为何承担着如此重要的作用?

德国学者阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)在关于记忆媒介的论述中,提到“文字”“图像”“身体”和“场地”四种形式,而“就记忆与文字的关系而言,后者的媒介性首先不是体现在其对记忆的支撑作用上,而是体现在它可以是永恒的保障上。这一设想显然与肉体—精神的二分有关。因为肉身会随着人的死亡而逝去,而精神则可在文字中找到其能够流传百世、永久性的家园。”有意思的是,作为记忆媒介的“文字”与“图像”一直处于竞争状态,而“书法”,似乎将“文字”和“图像”的特性融合成一种具广泛意义的精神流传形式,成为一种不断延续生命的行为。如果借用恩斯特·卡西勒(Ernst Cassirer)的观点:“文学是记忆文化的一种独立的象征形式”,那么,书法在历史过程中,似乎也形成和文学流传相类似的某种独立的表达形式,从而确立了其与图像富有张力的关系。

2

回顾袁旃的历程,早年的家教言传和师大期间来自国画大家的熏陶和训练,让书法对于袁旃的艺术经验养成来说,具有非同寻常的意义。在她决定重回绘画之前,她已开始以书法练习作为积极的准备,可以说,书写作为保持笔性和身心联结的日常练习,形成了她重返绘画的一种根源性实践,这也让袁旃在重回绘画之后,不断追问“书画同源”在今天的真正意涵。

袁旃,文化厅,2008,绢本重彩,画芯尺寸:130 × 213 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

2008年的《文化厅》,可以说是书法空间和绘画空间高度融合的开山之作。这件作品透过袁氏家族祠堂的空间、父亲送给女儿的对联、不同来源的文人书法、纪念友人的西式吊灯、坂本五郎收藏的青铜器,将袁旃的个人经历、文化交游、家族历史浓缩为丰富的“叠层”。由此,《文化厅》也超越了家族文化传承的场所,进而成为个人生命历程和中国文化记忆的生动场域。

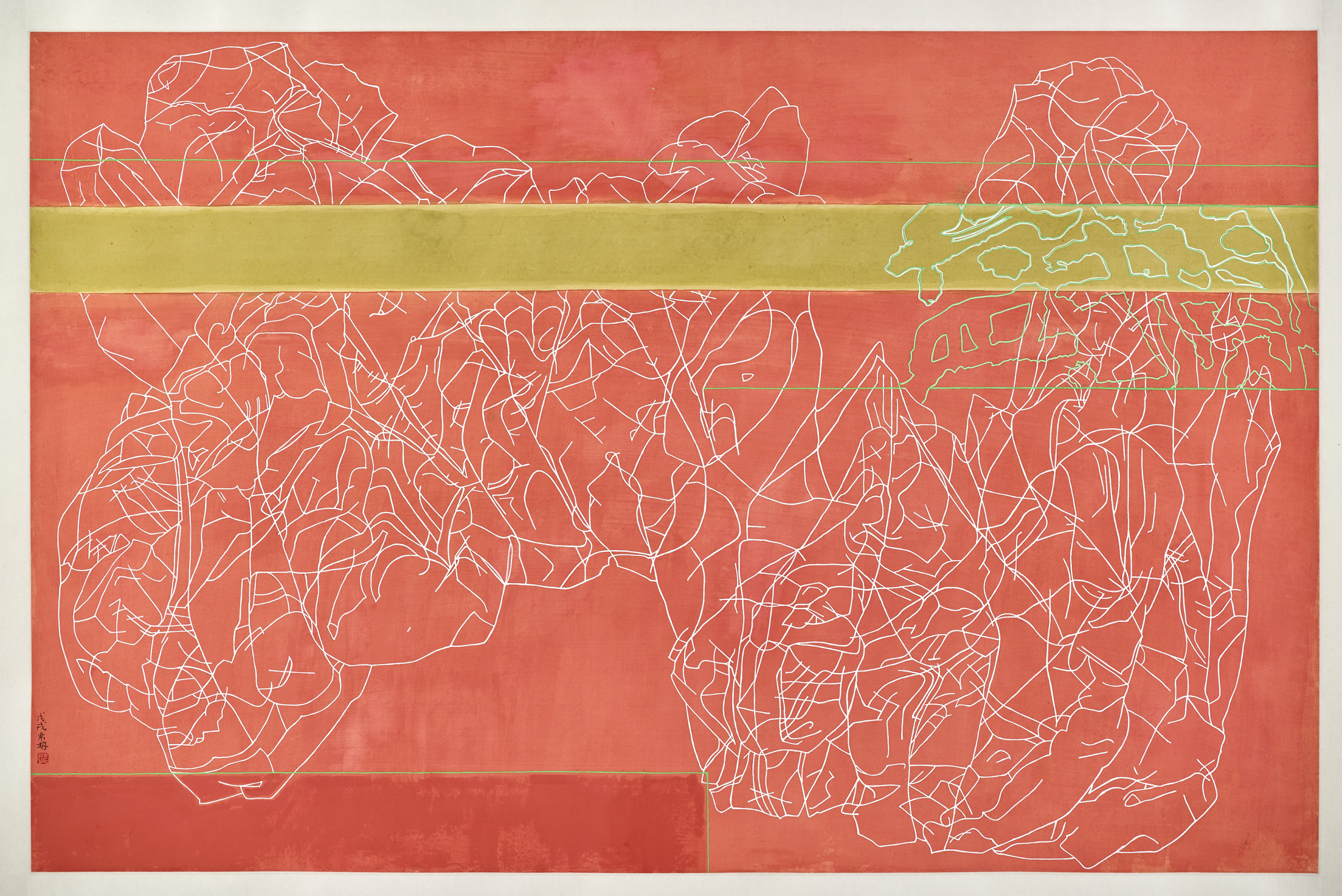

袁旃,室有林泉趣,人同天地春,2016, 一组两幅,绢本重彩,每幅画芯尺寸:203 × 89 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

如果我们进一步追随艺术家的旅程,看到父亲袁守谦先生赠送给女儿的诗联“室有林泉趣,人同天地春”随后又出现在同名的双联画之中,那么,我们就可以更深入地体会书法所镌刻的“此刻”是怎样地活跃、穿梭于几代人的生命图景中,书法所凝聚的时刻,将伴随着个体生命的迁徙和流动,不断在各个生命时空中生成不同的意义。

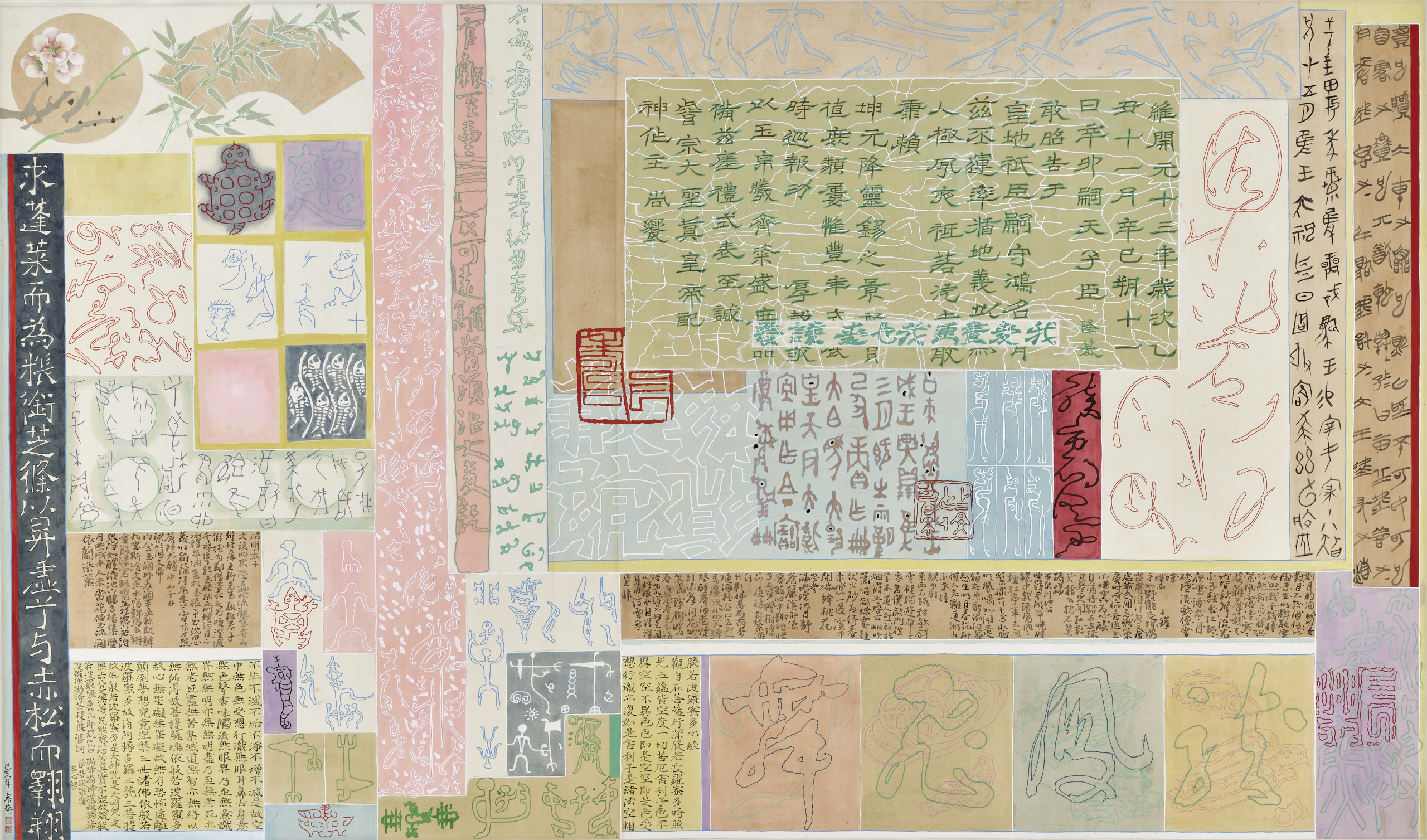

袁旃,我爱画画我也爱读书,2019,绢本重彩,画芯尺寸:104 × 177.5 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

《我爱画画我更爱读书》(2018)完成于《文化厅》诞生的十年之后,呈现了一个集几千年的书体演变共时于一处的“书画空间”:从甲骨文到石鼓文,到隶书到草书; 从魏碑到宋徽宗诗帖,从西夏文到楼兰木牍,历代书写的形态演化历历在目。

尽管艺术家面对的是具有如此空前跨度的材质和命题,题目中却轻盈地拈出“我”的视角,暗示出叙述者与所有这些元素的亲密关系,并巧妙地从“书画”关系,引伸出“画画”与“读书”相伴相生的经验。与题目呼应,艺术家也把“我”的书体置入这个虚拟的文化空间,与历代法书尽情对话。

《我爱画画我更爱读书》的空间纯粹由时间/书写融合叠加而成,没有任何现实空间的设定,因其高度凝缩而成“超历史感”的场域,而产生出如学者黄建宏提出的“思揣”与“怀想”的空间想象:“……一次次跳脱而再次包覆的动作,完成书写与绘画无法区分的时刻和延展:时刻是意识与世界会面的当下、岔开的瞬间,延展则是异质时间的坚持和续延。”艺术家邀请我们走入一个永远走不尽的时间迷宫。

3

在二十世纪的西方绘画转向中,一个重大的转折是以书写性的突显破除对视幻的沉迷,而书写性所强调的痕迹,在某种意义上,正如福柯所言,呼应着欧洲“认识史上从’描述类像’变到’表意语言’的一种基本现象”。书法,正是在这样的过程中,成为跨话语性和跨文化的媒介,来自不同文化背景的人们与之相遇时,衍生出不一样的感受机遇和触动。书写的线条与随着线条起舞而酝酿的气息,能让人更为直接地进入书法中生命个体所留下的痕迹,进入意识的节奏和气息的吐纳。由此,缘于一种绝非单一性的文化认知处境,书法所承继的空间重新敞开人类创造的痕迹与生命经验的深刻关联。

不可避免地,袁旃在她所经历的生命时间中,真实地面对着书法自二十世纪以来所发生种种嬗变,从过往作为“共同体”的“书体”(以文人素养为基础)走向异质化的“变体”(以现代人文训练和文化冲撞而产生的知性生命为基础,它涉及到在新的技术条件下人对自身的体认和世界关系的重新认知),从而走出从“书画同源”到“书画共生”的另一种路径:她所关注的,不仅是通过汉字结构本身所具有的视觉性思考和其中所承载的文化信息,进行融合语言和绘画界限的实验;更进一步要将书法性用笔所连带的创作者自身身体动作和 心灵思维的同一性,转化成当代艺术表达中的整体经验。

袁旃,点点点,圈圈圈,2018,纸本彩墨,画芯尺寸:69 × 135.5 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

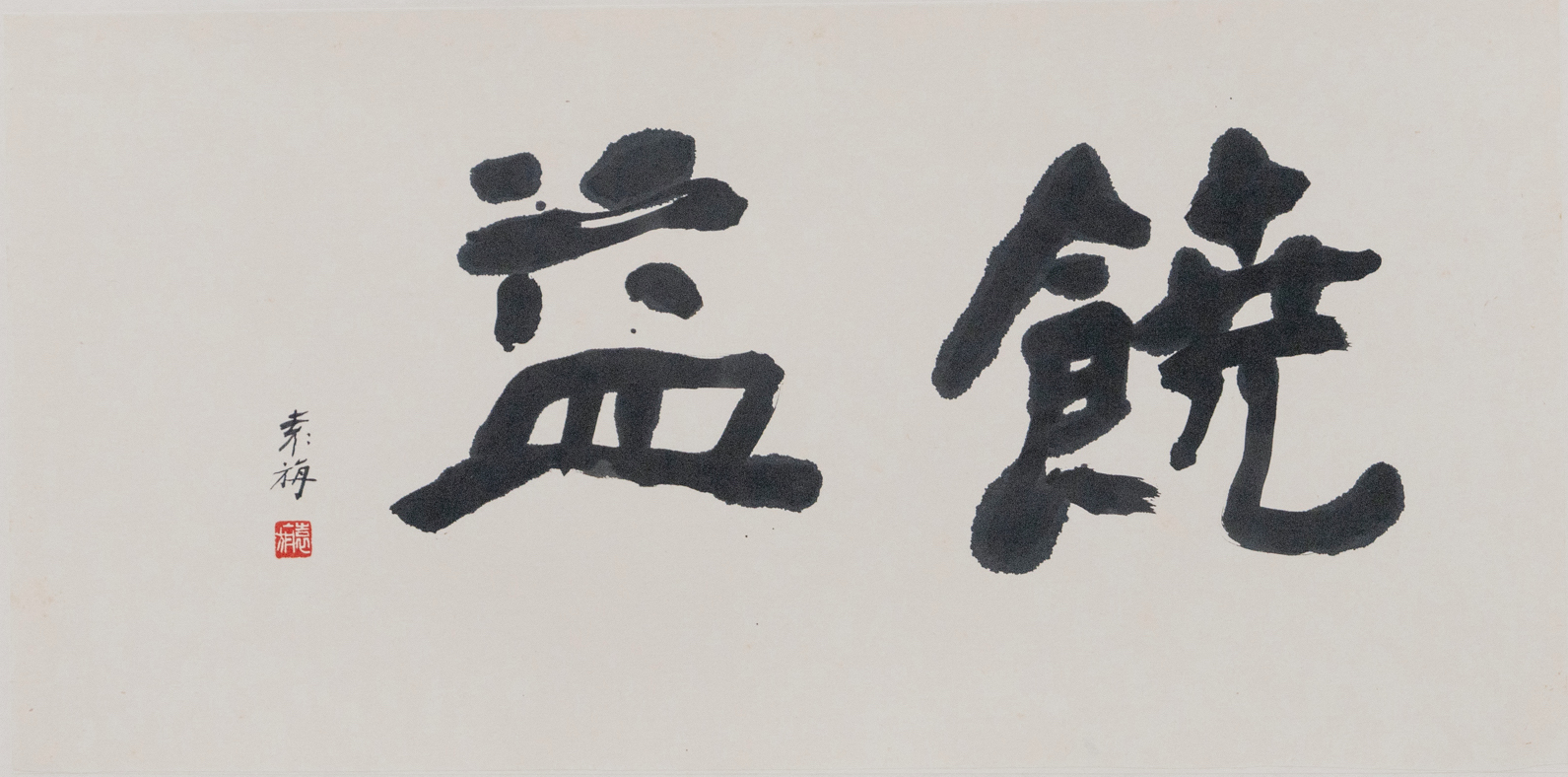

袁旃,饶益,2018,绢本重彩,画芯尺寸:86 × 132 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

袁旃,饶益No.1,2018,纸上水墨,画芯尺寸:34 × 69 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

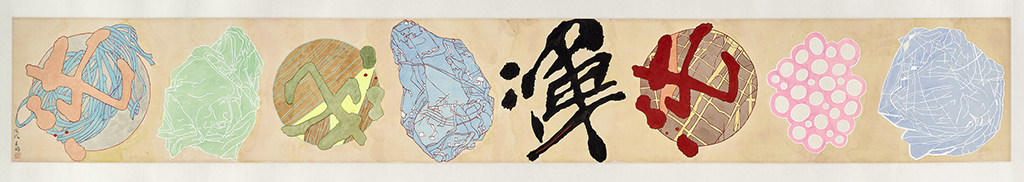

袁旃,浑沌,2018,绢本重彩,画芯尺寸:27.1 × 190.2 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

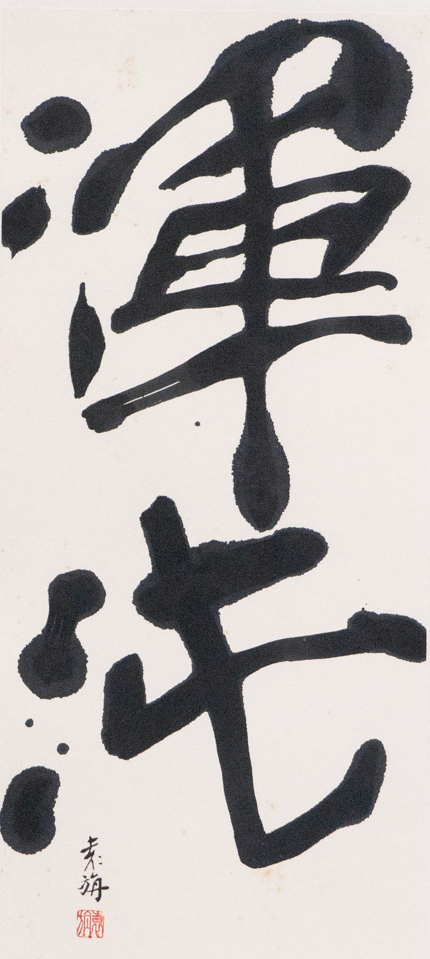

袁旃,浑沌,2018,纸上水墨,画芯尺寸:53 × 23 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

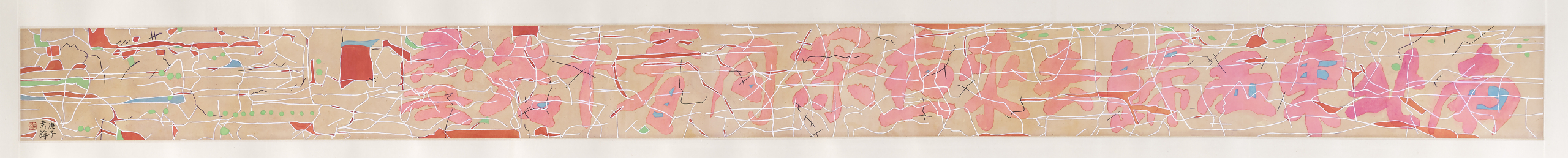

袁旃,南北东西归去来,2018,绢本重彩,画芯尺寸:16.2 × 223 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

袁旃,南北东西归去来,2018,绢本重彩,画芯尺寸:16.2 × 223 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

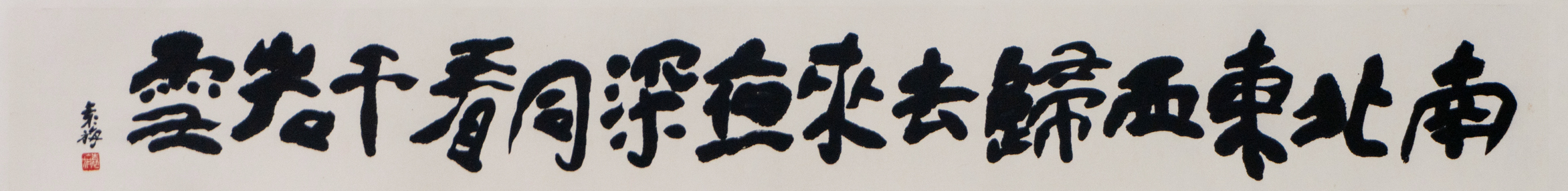

是袁旃,南北东西,2019,纸上水墨,画芯尺寸:18 × 142 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

是袁旃,南北东西,2019,纸上水墨,画芯尺寸:18 × 142 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

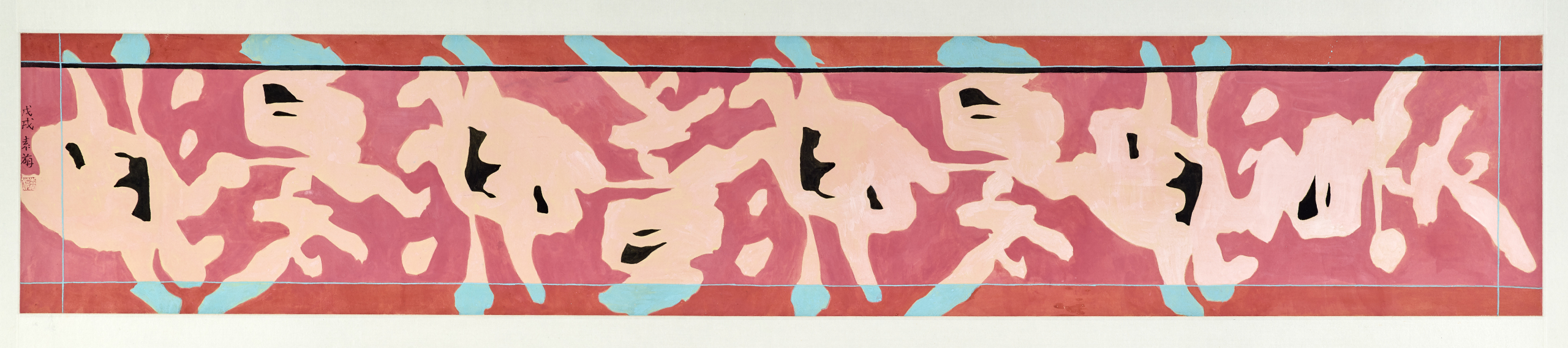

袁旃,无忧,2018,绢本重彩,画芯尺寸:23.4 × 127 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

在这些充满“书”与“画”不同种可能性的作品中,袁旃创作中所饱含的笔墨生机和它所承载的生命经验的关系,又让我们体悟到这样的书写,情同于一种沉静而睿智的叮咛。因为所书写的内容,必须不断地内在化,才能将来自以往的信息重新赋予新的在场,从而建立起语言与广阔的精神空间的超时空联结,而这样的联结,必然和某种理想性、某种和理想性的日常遭遇(并非空泛高蹈,而可能是每日的诵念和行为)相关,由此,如德里达在《文字与声音》中所揭示的:“……语言的灵魂,它不与自身分离,也不与它的自我在场分离……它能指出理想的对象或理想意义,这种理想的对象或意义并没有在理想性、自我在场生命的内在性之外被遭遇。”

4

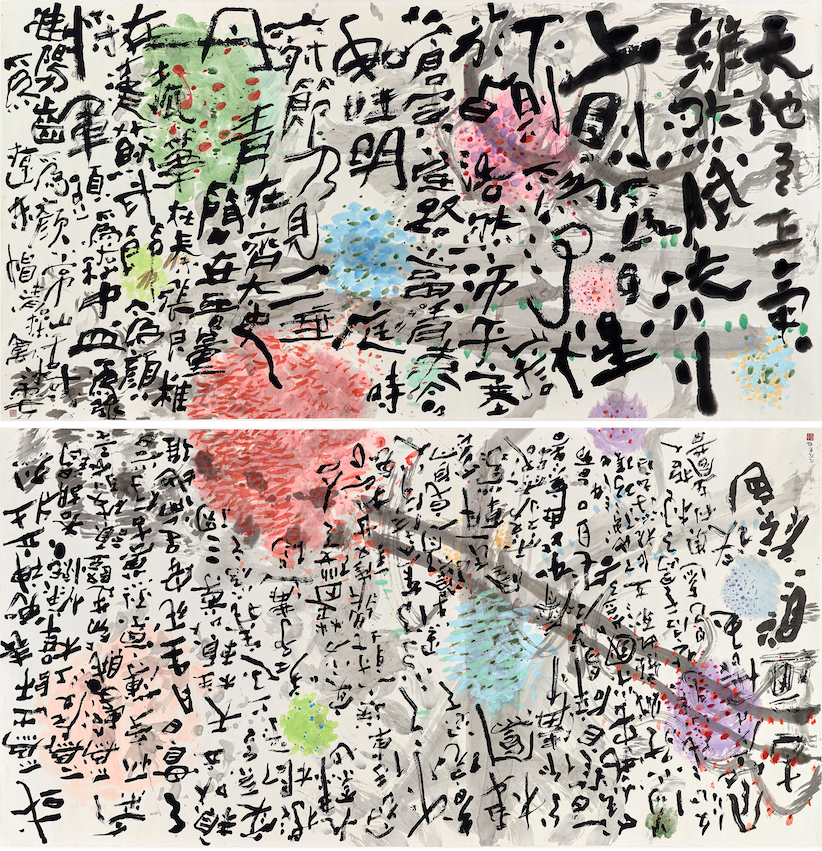

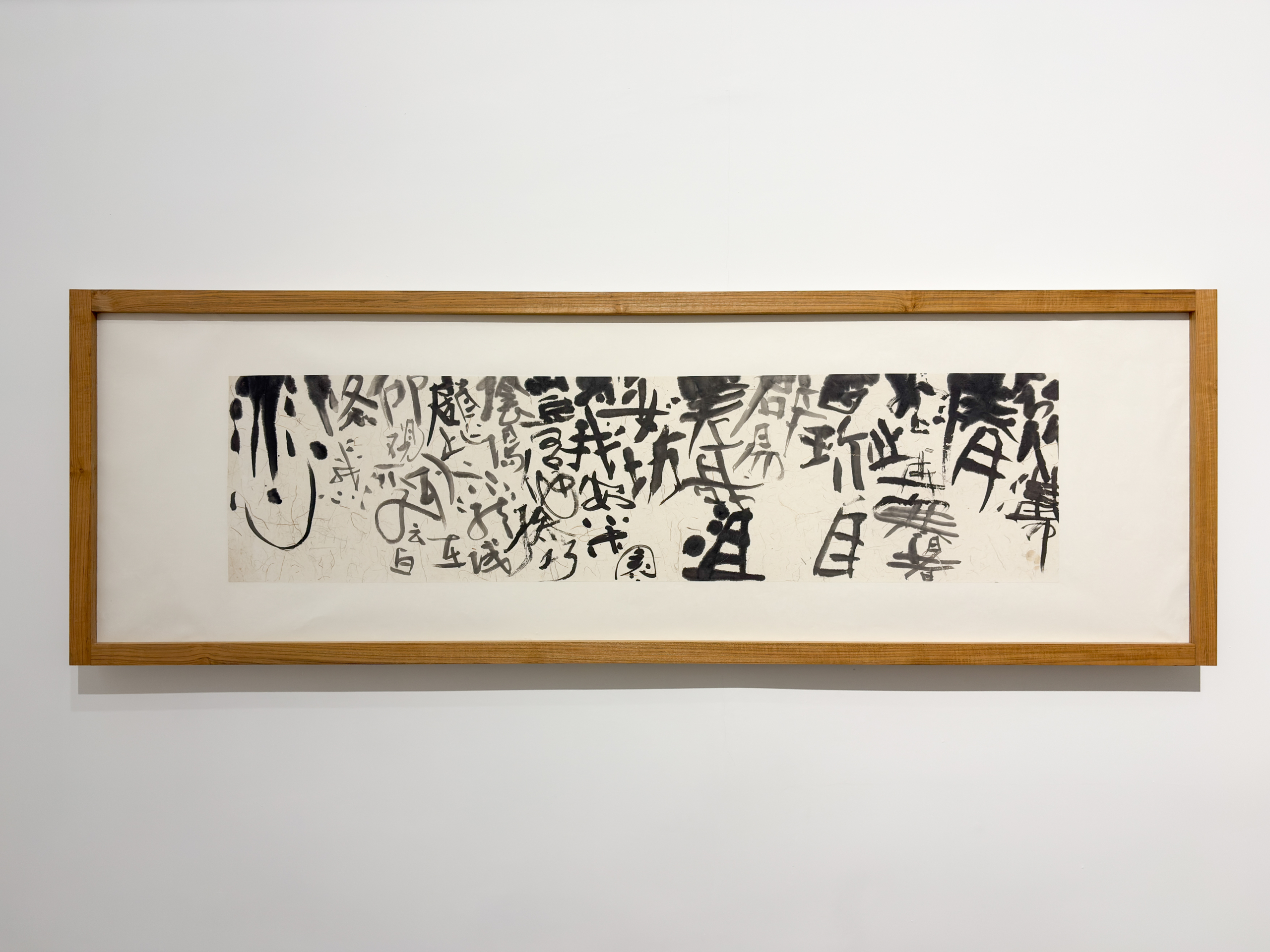

袁旃在不同时刻对同一内容的不断书写,可以视为将恒常的精神联结不断赋予新的气息的日常实践,即不断重塑诗性和日常关系的过程。无论是“枯木里龙吟”的超然,还是“天地有正气,杂然赋流形”的浩然,随着生命阅历、心境的变化,笔端有着深刻的变化。

袁旃,正气歌,2018,纸本彩墨,一组两幅,每幅画芯尺寸: 91.5 × 179 cm。图片由艺术家及维他命艺术空间惠允。

袁旃 ,正⽓歌 ,2005-2015 ,纸上⽔墨 ,⼀组五件。“袁旃:我到为植种”展览现场,镜花园,广州,2025。摄影:温鹏。图片由艺术家和维他命艺术空间惠允。

在奔跑的线条和绚丽的色彩烂漫相遇之间,在书和画重获青春,共同出走、流变、相拥之间,在恢宏的文化想象和细致、真切的个人生命经验交汇之间,在意味深长的传统技艺和现代意识的无尽反思之间,我们可以尽情感受袁旃的创作为笔墨的生机和它所承载的生命经验所赋的新语。

此时,袁旃的创作所呈现的是一片异历史的场域,可以重新激活一种消失的文体所蕴含的文化基因,当它再次出现时,已经远离自身的羁绊,而不失为一种当代的情动,这是一个离经叛道者对经典最执着的传承。

正如时间的顺行和逆行、修复与新生在同时进行着,我们只有在不断来回的逡巡中,才能理解这样的文化旅程,究竟穿越和穿透了什么样的文化框架,才能达到无碍、无滞的境地,而这可能是“书”与“画”这个议题对艺术本质的真正追问:心性和笔性如何可以真正相融,彼此成就对方的自由状态?

文字:胡昉

图片由艺术家和维他命艺术空间惠允。

袁旃作品©艺术家