之间:不可名状之栖息

到此

僻静

深饮

那黑光。[1]

——加里·斯奈德

引子

那些枯枝,如蟹爪般伸向灰暗的天空,似乎揭示着穷途中的意味,而要读懂那些枯枝书写的语言,显然我还过于年轻。

从压低的草笠边沿,能清晰地感受到风的压力,手中执杖的侍童频频掩面,马侧头眯眼,前蹄颤抖着,我只能将小腿夹紧马腹,那儿还有些温暖,还有些前行的信心。就在这样一步一停顿的过程中,我渐渐接近了一块巨大的石碑,它掩隐在张牙舞爪的树丛后面,周围皆为乱石。此时,天色转暗,我心中不禁有些惶然。

原以为碑上定有碑文,足以印证荒野里的石碑自有其矗立的缘由,此地的奇崛也自有其久远的成因,没想到碑面竟无一字,由着寂然无边的暮色,漫漶无边浮现眼前。侍童不知所措地以杖击石,张嘴看着这块无字的石碑,仿佛这上面越是无字,就越散发出惊人的信息。

一抹霞光从灰暗的云层中乍现,似病后的叹息,照亮了碑上隐约的刻痕,又倏忽即逝,究竟是时光的消磨使得原有的碑文褪去,还是碑上本无一字?行路山中,只要还有一笔一划的线索,那么,至少我还能追溯,还不至于被这巨大的沉默压到叫天天不应,叫地地不灵的地步。夜幕降临,碑面如铜镜般闪着幽光,我摩娑着石碑,慢慢领会它刺骨的寒凉,而尚还温暖的肌肤在石碑表面,竟然留下呵气一般的痕迹,就像平静水面下涌动的暗流。“雪里云”不耐烦地又嘶鸣起来,仿佛催促我快快离开此地。

[五代宋初]李成、王晓,《读碑窠石图》,绢本水墨,126.3 ×104.9 cm,大阪市立美术馆藏。

请允许我借助遭遇《读碑窠石图》相关的感受,来尝试描述与昱寒[2]作品遇见时的一种情境。这并非意在比较,但如果我们不得不通过比较去寻找感受的参照的话,那么,这可能更像是一种“借景”。我不时想起这句话:“印刷出来的一个词仍是词,印刷出来的一张画却不再是画。[3]”在我看来,恰恰是这样的处境,揭示了语词在人类交流中的“通用性”和绘画作为开放性图像的潜能,藉此,我们可以进一步追问:如果印刷出来的一张画不再是画,那么,它是什么?它和语词的关系为何?

由此,我倾向于将语词和图像视为不同维度的中间之物,甚而,“我”在之间——不仅在使用媒介,同时也是一种媒介(就媒介可“使它物成为可能的中间之物”而言)——我将“我”和这些作品的诸种遭遇视为敞开进入另一种时空和生命维度的契机,经由无数次的迂回、试错、耗散、吸收,从中生成的文本也将成为等待被诸多读者过渡和穿越的居中状态。

观者情境1 无字碑

如果不是碑中无字,这个场景可能不会如此深刻地盘桓在我的脑海,也由此将此处的观看打开了类似博尔赫斯“沙之书”中的诸多可能性:比如,传统上承担意义之重任并富有历史价值的碑文被着意“抹去”,仅余“留白”,“再生”出一种在纪念性和虚无性之间游移的意味;再如,碑之凝重反向抹平为“明镜”般的界面,从而获得“映照”观者本性的契机;又如,因抹去历史文本而重新获得的轻盈之感,使得石碑恍如置于树石之间的屏风,似乎更有可能去开启远处、地平线之后迷茫的世界。

对我而言,这个场景成为与昱寒作品遭遇时的一种隐喻性的情境:我们期待着和一件具有意义的作品相遇,而这件作品很可能如无字碑一样,将我们悬置于意义的空缺当中。

尽管无字,但碑作为矗立于荒野的中间之物,已然传达出某种天地之间的信息,生成另一种意义。画中观者表情的隐而不现,似乎也暗示着这样的意义解读和探寻过程本身,有可能升华为超越个人悲喜的境地。

观者情境2 谁无处不在

普桑,阿卡迪亚的牧人,1638,布面油画,85 ×121 cm,卢浮宫藏。

如果碑上有字,那么,出现在普桑(Nicolas Poussin)《阿卡迪亚的牧人(Et in Arcadia ego)》墓碑上的这一行字,会不会呼应另一时空中的“读碑图”:

Et in Arcadia ego

在阿卡迪亚,也有我的存在

在白日清朗的光线下,墓碑上的题辞清晰可见,在阿卡迪亚,这个传说中的世外桃源,这个古希腊的理想国度,一群无忧无虑的年轻人该怎样才能读懂字里行间的真义?

和画面中的牧羊人一样,作为观者的我们会为碑文中的“我”意指是谁而争论不休,是“死神”吗?抑或,“分离”?尽管碑上有字,但笼罩其中的不确定性依然存在。现在,让我们想象,如果这墓碑上无字,仅以其空白引人沉思,那么,沉默/非书写所产生的语义和书写所产生的语义将会有怎样的不同?

这正像是与昱寒作品相遇时的另一种隐喻性情境:画面上的痕迹,就其特定的意义而言,无论是多,还是少,似乎都在处理意义既在场又缺席的状态——意义无处不在而又意在逃逸。

从《读碑窠石图》到《阿卡迪亚的牧人》,我们从一个人有距离的观看(如《读碑窠石图》中观者和石碑的关系),进入到一群人的相互讨论(如《阿卡迪亚的牧人》中一群观者和墓碑的关系),乃至开始“触摸”作品,或者,更准确地说,作品以其特有的质感开始“触摸”我们。

对视

从生物的起源和时间序列来说,人类在这个地球上是后起之秀。勿庸置疑,人类出现之前,这个世界已经充满其他的动物。任何和这个地球上的动物第一次相互对视的人,我想,都无法忘却在对视中的奇特记忆。约翰·伯格在《为什么凝视动物》中写道:

同样,动物即使在被人类驯养之后,仍旧能让人类惊讶。换句话说,人类也是透过一道相似却不尽相同,难以理解的深渊来看待事物。……通常人类都是透过无知和恐惧来看待事物的。因此,当他被注视时,动物眼中的他就如他眼中所看到的周遭环境。他对这一点的体会,就是他会觉得动物的眼神看起来熟悉亲切的原因。然而,动物和人是有别的,动物不能和人混在一起。因此,一种可和人的力量相提并论却又不相关的力量被归诸动物。不像岩洞、高山或海洋所拥有的秘密,动物的秘密是专向人类诉说的。[4]

将人类和动物清楚区分开来的一点恰恰是:人类以语言沟通,将语言使用者视为同类;而动物从来不用语言。它们以人类所无法理解的表情和声音、距离与沉默,和人类建立起或亲密或紧张的关系,也充当了人类投射的对象。富有戏剧性的是,人类与动物越是有着如此深厚的亲缘关系,也就越无法摆脱其在演进过程中的愧疚之情——正是人类的演进,在不同程度上参与了地球上的生态浩劫;而伴随着智人种在大约一百万年前最后到达食物链顶端,他们发展出对自身想象的集体认同。[5]

也许这并不奇怪,在那些洞穴壁画中,人类最早描绘的对象并非是自己,而是动物,人类自身的形象是之后才出现的。在那时的宇宙认识中,人类曾经将动物视为宇宙力量的拥有者,生命和意识并非仅仅是以人的形式出现的现象,“因此(动物)不能受到轻蔑,动物不能被当作低级的存在或者对人的滑稽模仿。” [6]动物本身就是人类和世界沟通的媒介,作为超越语言的沟通方式,艺术似乎不可避免地成为人类试图与宇宙,以及和宇宙力量相关的动物们沟通的通道。

不可名状之物:虚的叙事

在复沓的过程中感觉时间变慢,昱寒从来没有离开日常——他是在日常中从事着这如时间炼金术般的工作,即使是画中那熟悉而又陌生的兔子,也不是蓄意寻找的题材,而是来自日常的偶得之物,相伴之物。

与兔子的缘份始于一个朋友的赠送,每天都看到兔子,他越来越熟悉它们,于是在对视的过程中开始思考:如何通过看兔子反观自身,如何尽量用一个兔子的眼睛去看兔子,而不是用人的视角去看,“因为我觉得只有在兔子的眼里头,才会有一个像雄狮一样的某只兔子,在人的眼睛里边是看不到的。”[7]

如果我们将艺术家的创作过程视为一条流动的河流,不同时刻的作品连接着过去和未来,那么,简溯一下《以兔之名》之前的《兔肖像》系列,也许会有助于我们踏入这条时间之河。德国学者Beate Reifenscheid对《兔肖像》以及这一阶段的相关创作有过精僻的论述:“邵帆将动物的面孔和姿势转化为纪念碑式的形态,岁月和智慧赋予它们一种不同寻常的永恒氛围。这让他们看似可理解,又遥不可及。” [8]Reifenscheid在文章中通过分析丢勒在《穿皮毛领子的自画像》这幅著名的自画像中所采用的图像策略,提示在邵帆的动物肖像中,他对单一主题如何进行了多元化的演绎,在中国绘画传统和西方肖像画理念之间,如此转换的结果并非是一个简单的肖像,而是代表着一个生命体以及她在尘世存在的近乎永恒的容貌。

在《以兔之名》系列的创作展开过程中,不仅绘画的媒材彻底转向宣纸水墨,而且,形象的流变处于一个更为剧烈的过程中。虽然我们仍可分辨出“兔”的形象,但与之对视过程中,此为何物的执念已慢慢消弥,不再成为感知延伸的阻碍;藉由对视,消融对峙,“我们”也进入到某种共处的维度中——我估且称之为“维度”,因共处的时空感尚未能被轻易命名,感知趋向不可名状之处——这样的维度并不玄虚,我们总能应循着画面的笔触寻迹而行。

如果我们进一步留意到昱寒所在意的“复沓”,并不仅仅发生在每张画面内部(正如一棵树因应生命过程中不同的节点,而自然形成分岔),也发生在每张画与每张画之间的连续过程中,那么,当《以兔之名》系列中的作品在空间中渐次展开,我们仿佛步入一座时间的园林,穿行其间,因着模糊的语义,不确定的灵光,可以感受到其中的轻盈和庇护。

“邵帆:以兔之名”展览现场,镜花园,空间1,空间2,广州,2023。

这个共处的维度建立起的正是我们和绘画之间的相互信赖和对“他者”的尊重,而形成的反观自身的访问,由此,即使隐藏了眼神的兔子对我们来说,也并没有怪诞和违和之感,反而,我们感到它是在用整个身心和 “我”对视,甚至于用它的每一根毛和“我”对话,真正的眼睛无须拟似,“内观”才是探测不可名状之物的必经之路。

按照梅洛-庞蒂的理解,对于这个世界,一个在世的存在者并没有钥匙,如果我们将一幅画视为一个陌生的世界,那么,“关键不在于找到更多的关于此画之主题、关于此画起源处历史情境的参考线索,关键在于——正如对物本身的知觉中那样——按照画布上落笔痕迹中处处都在无声地给出的指示去凝视、去知觉这画作,以期所有这些指示——无需任何话语、无需任何推理——形成这样一个严格的有序整体。” [9]即使并不理解这一整体,也毫不减损我们探求世界的兴趣,相反,这种的经验足以引发一场“出走”,“从人类的经验出走,跳进一片面向人类的、茫然失其所在的区域。” [10]

在《以兔之名》的系列作品面前,我们凭着直觉就能知觉到画面中心正是兔唇的所在:一种呼吸感,一种气息,一种超越人类语言的对话,在此凝结成欲言又止的意会。这让我想到皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca)笔下的《临产圣母(Madonna del Parto)》(1455-56),画中,圣母隐忍而忧喜参半的表情固然引人动情,但画面中心的 “不可见”之处——即将诞生的人子所寄居之处——才是叙事空间围绕的核心,如此,作为观者的我们置身于两个世界转换的连接点上,沉浸于对未来可能性的敞开当中。

不可名状之物:混沌有序

这时光中的体积和地形,在昱寒近期的其他作品,例如,《北冥》中,凝聚出另一种不可名状之物,这是庄子在《逍遥游》中所述的“鲲”“鹏”之变吗?浮游在虚空/大海(在此,空气的微粒和水的分子并无根本性区别)中的某一无可言传之物,似来自另一时空维度,却如此真切地展现在我们眼前,艺术家有如亲历一般。

邵帆,北冥0122,2022,宣纸水墨,由三个部分组成,整体尺寸:160 × 570 cm

《北冥》所喻示的空间感,本身如《逍遥游》篇章中的大小之辩,仿佛是在一种远古早熟的时空相对论中展开,但不可名状之物对应着的更是我们至今所无法把握的时间的形状,以及我们所生活其间的可能性生活的形状。犹如当代物理学试图捕捉到的“混沌之势”:事物的效应和能量的有机结构,物质-反物质:任何矛盾的力量都滋生或已孕育在事物的内部,能量在聚集和寻找能量,而非仅仅是消耗,否则我们无法解释,恰恰是在这样一个熵递增的宇宙里,像人这样具有极其微妙结构的生物,仍然可以在地球这样的时空中诞生。

由此,我们可以借助“自组织”这个新的科学法则,来理解轶序为什么可以在混乱中出现……混乱固然可能是物质的最后状态,在时间终点的宇宙固然会是一片倾圮,但是第二定律绝不是说这个过程均匀地发生在空间的每一点、时间的每一点。[11]

在这个非均质的、所有物质都在寻找平衡状态的世界中,当代物理学向我们揭示:没有一个人为的主宰者,相互的关系已还给了万物自身,事物应有的轶序只能在动态的混沌中不断出现和消失,这是“确定性混沌”的基础,这意味着,处于关系中的任何一方都无法摆脱相互的关系和责任。无论在社会运动、生物演化,还是人的创造活动中,一种动态混沌中的轶序,像鲜花一样绽放出来。

“邵帆:以兔之名”展览现场,镜花园,空间1,空间2,广州,2023。

画者的劳动是否可能参透宇宙运动,与其共振成象?我觉得对于昱寒来说,这是有别于虚无的一种务虚的劳作,如切如磋,如琢如磨,与之相应,产生出一种静观,进而有可能与探索生命历程的观者一起,超越静观,形成某种救赎(就其生命时间意义而非宗教意义而言),如同远古壁画为人类所构建的通往另一个世界的通道:再生之所。

《北冥》中介于“鲲”“鹏”之间之象,不是具有毁灭性的海怪利维坦,也不是《白鲸》中作为神秘力量象征的莫比·迪克,与否定性的力量不同,笔墨的叠加,既非是对前者的肯定,也非否定,而是顺势融合,由此,产生出与之对应的形状:在肯定和否定之间的象。循着艺术家将自身交给不可操控之力的通道,我们得以曲径通幽,探测另一维度的存在,进而,绘画本身成为不可名状之物栖息的场所。

当绘画成为场所

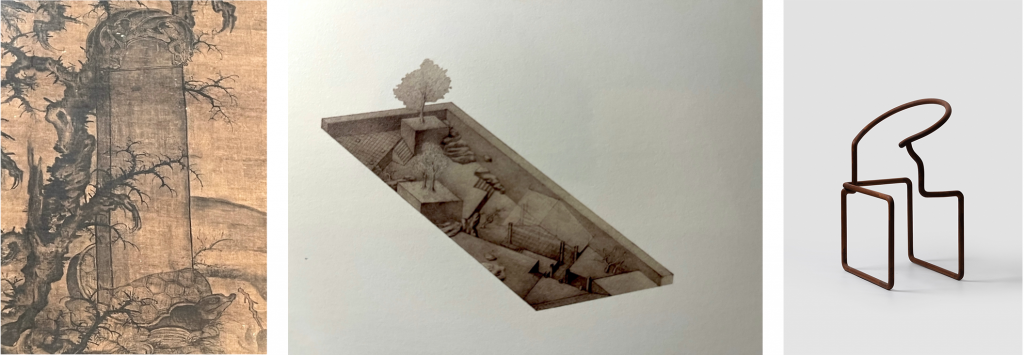

(左)[五代宋初]李成、王晓,《读碑窠石图》(局部)

(中)邵帆,觅园,2008,伦敦切尔西皇家花园。

(右)邵帆,圈&椅-圈,2013,胡桃木,98×62×48 cm。

昱寒曾构筑过一个下沉式的中国园林,植入于伦敦切尔西花园,唤作“觅园”。这个临时的园林凹进地面,有着“遗址”的意味:一个向地下考古和向天空敞开的空间,却将地面的意义暂时悬置,如同园名,着意隐现。如果我们再次回到《读碑窠石图》中的现场,仔细凝望石碑,我们会发现,不仅碑上无字,而且石碑本身并无残损破败的迹象,所谓的苍凉感,恰是在完好的石碑与周遭老树、奇石的关系中而产生。“完好的遗址”——这样一种看似矛盾的丰富意境,似乎回应了中国文化中的“怀古”[12]和“古今意识”中的耐人寻味之处,而在某种意义上,这也似乎遥相应和了阿甘本(Giorgio Agamben)所试图探讨的“当代”:“在最近和晚近的时代中感知到古老标志和印记的人,才可能是当代的”,进而,他提出:

当代人不仅仅是指那些感知当下黑暗,领会那注定无法抵达之光的人,同时也是划分和植入时间,有能力改变时间并把它与其他时间联系起来的人。他能够以出乎意料的方式阅读历史,并且根据某种必要性来“引证它”,这种必要性无论如何都不是来自他的意志,而是来自他不得不做出回应的某种紧迫性。[13]

相比沉重的历史,石碑勿宁是轻的材质,如果我们想象将西安的碑林置于一个更为辽阔、超越重力的时空中,一片片石碑就如同一页页书纸,在风中飘动。与寺院和教堂不同,历史-宇宙的关系意识在中国文化结构中,似乎具有神圣的意味,从而,在中国的诗与画中,人性和神性总在遗址和废墟上交汇——凭吊之处,也意味着归去来兮之处,无论是有,还是无;在场,缺席;荣,枯;盛,衰;今,古;实,虚;两者交汇之所,即有可能成为观想之地,庇护之所。

昱寒的这些画作,有可能是为每一位携带着自身生命经验的个体所准备的 “公共观想之所”,有别于具体的历史性场所,这场所的中心是一片留空,一段疏离,一个能让新感知发生的时刻。恰如昱寒为我们准备的“圈椅”,中间的虚空预示了它和身体的一种新的关系,“超负荷”的身体记忆将在新的关系中澄明,并意识到相互遭遇的“此时”正是我们重塑身心关系的现场。

“邵帆:以兔之名”展览现场,镜花园,空间1,空间2,广州,2023。

尾声

与不可名状之物对视,漫想人类在时间之海中的沉浮,地质形变中的脆弱,无限世界中的有限,甚而,想象人类在宇宙中最终的命运,这会让我们更释然一些吗?

从她躺着的地方看去她看到金星升起来。还有。从她躺着的地方看去天气好的时候她看到金星升起来后紧接着太阳升起。这时候她就抱怨整个生命的法则。还有。晚上天气好的时候她享受着她的报复。对金星。在另外那扇窗户前。她僵僵地坐在她的旧椅子上注视着那颗灿烂的星星。她那把没有扶手却带小条条的冷杉木旧椅子。它在最后的几线日光中浮现并变得越来越亮然后倾斜并紧接着沉没于无形。金星。还有。她笔挺地僵僵地呆在那儿在渐渐变得浓重的阴影中。……她就这样仿佛化为了一块石头面对着黑夜。[14]

此刻,只剩下“这一个”,她,人类中的一员,无力违反地球的重力法则,和星空对峙着,“仿佛化为了一块石头”;这一个,她,曾引以为傲的能量——人的基因所继承的遗产——在个人宇宙的热寂中慢慢失效,融化入自然分子的海洋,连同那些往昔的欢笑、争辩和爱恋的时光。

这既非悲剧,也非喜剧,某种意义上,这逼近在人类的想象力基础之上所建立起的宇宙模型:一切终归热寂。在最终的热寂之前,人类的欢笑和怅然将持续很多很多年,在最终带着遗憾消失于这个星球之前,甚至,有可能因为人类浓烈的爱恨——无意识的爱恨——时间之箭将再次延缓它的速度和方向。始终无法解释的是:那看似盲目运动着,又有着必然归宿的物质运动,缘何奇异地升华为精神的交响,而不以物喜,不以己悲?

在人有限的存在中,被赋予无限性注定是一种无法承受之重吗?如果不将人(有限之物)的一切价值以无限之物(神或某种终极)为依据,那么,人将藉何理解存在的价值?藉何坦诚地面对生死以及存在的事实?

如果说,我们现在所理解的“人”——可在生命、劳动和语言的存在中具体加以界定的“人”——刚刚在现代诞生就将面临终结,那么,是否有某种超越解释、超越知识的“极限体验”,一直在给予有限与无限某种连接的通道?

这样的“极限体验”在人类历史的不同阶段,会以不同的面目出现,而贝克特将这样的“意识人”推向语词的极限,仿佛人要在消失之前再次确认自身的存在,但已无言以对,恰如《读碑窠石图》中的无字可读。在广袤无垠的星空下,人似乎越来越难以企及表达的可能,每一次的言说,都像一颗颗越来越远离我们的星球,人类的肉眼经历着光亮的一点点消逝,黑夜将占据一天之间更长的光阴。“在此,我们再次遇到最初的有限者主题。但是这种有限者……是出现在一个更基本的层次上:这是人的存在与时间之间的不可超越的关系。”[15]

在过去的一百年中,艺术家经历了“人”的围困,经历了“作者之死”,不得不奔走在无垠的荒原、热寂的暗物质中,开始学会不再畏惧主体的消失,直面世界的虚无,而藉艺术所发现的事物特有的轶序——那些无法被规范的物质/精神运动,将如何呈现其应有的质量和空间?

内在

自然的

沉默。

内在的力量。

无外的

力量。

凡物经过即是路——

自身没有尽头。[16]

(本文为同名文章的精简版,经作者授权发表。)

文字:胡昉

邵帆作品©艺术家

由艺术家和维他命艺术空间惠允

__________________

[1] 选自[美]加里·斯奈德(Gary Snyder):《来源》,收录于加里·斯奈德:《龟岛:斯奈德诗集》,柳向阳译,北京:北京联合出版公司,2021,第44页。

[2] 本文所论及的艺术家邵帆,号昱寒。关于一个人的“号”,尽管这在今天的中国已经是一个逝去的传统,但“号”微妙地传达出一个人对自身所赋予和期望的另一种形象,这可能更接近我对作品中所隐含的“个人”和作品关系的理解,故本文涉及到艺术家时,采用邵帆之号——昱寒。

[3] 我对说此话的法国哲学家吉尔森(Etienne Gilson)所知甚少,但我猜想,对中世纪神学和托马斯·阿奎那的终身研究,让他深知把艺术转达成语词,就像把神转译成语言一样,是知其不可而为之的努力。

[4] 参见约翰·伯格(John Berger), 《为什么凝视动物》,收录于《看》,刘惠媛译,广西师范大学出版社,桂林,2015,第4-5页。

[5] 参见[以色列]尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari),《人类简史》,林俊宏译,北京:中信出版集团,2017,第69-71页。

[6] [法]吉尔伯特·西蒙东(Gilbert Simondon),《动物与人二讲》,宋德超译,南宁:广西人民出版社,2021,第46页。

[7] 来自艺术家与作者的对话,2022年10月14日。

[8] Beate Reifenscheid:《邵帆——从肖像到面容》,收录于《昱寒 1984-2018》,北京:东方出版社,2018,第9页。

[9] [法]莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty),《知觉的世界—论哲学、文学与艺术》,王世盛、周子悦译,南京:江苏人民出版社,2019,第80-81页。

[10] [德]韩炳哲(Byung-Chul Han),《他者的消失》,吴琼译,北京:中信出版集团,2019,第92页。

[11] [英]彼得·柯文尼(Peter Coveney)、罗杰·海菲尔德(Roger Highfield),《时间之箭》,江涛、向守平译,长沙:湖南科学技术出版社,1994,第15页。

[12] 关于作为视觉再现主题的怀古,参见[美]巫鸿(Wu Hung),《废墟的故事——中国美术和视觉文化中的“在场”和“缺席”》中《碑与枯树:怀古的诗画》一节,肖铁译,上海:上海人民出版社,第32-56页。

[13] [意] 吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben),《裸体》,黄晓武译,北京:北京大学出版社,2017,第34-35页。

[14] [爱尔兰]萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett):《看不清道不明》,余中先译,收录于《贝克特选集(5):看不清道不明》,长沙:湖南文艺出版社,2006,第197-198页。

[15] 刘北成,《福柯思想肖像》,北京:北京师范大学出版社,1995,第135页。

[16] 选自[美]加里·斯奈德:《无外》,收录于加里·斯奈德:《龟岛:斯奈德诗集》,柳向阳译,北京:北京联合出版公司,2021,第11页。

[17] Gary Snyder, “Source,” in Turtle Island: Poems of Gary Snyder, New Directions, New York City, 1974, p. 26.